青春期,常被描述为一场“风暴与压力”并存的时期,是继婴儿期后人生中最关键的身心巨变阶段。从发展心理学的视角看,这并非简单的“叛逆期”,而是一个个体在生理、认知、社会性上经历深刻“重构”,以实现人格独立与自我统一的必经之路。理解这场“风暴”背后的发展逻辑,对于父母、教育者乃至青少年本人都至关重要。

一、大脑的“施工高峰期”:冲动与理智的博弈

传统观点常将青少年的情绪化和冒险行为归咎于“激素失衡”,但现代神经科学揭示了更核心的原因——大脑正在经历一场大规模、高强度的“重塑工程”。

-

边缘系统(情绪发动机)与前额叶皮层(理性刹车)的发育不同步:与情绪、奖赏和冲动反应相关的边缘系统(尤其是杏仁核)在青春期早期就已非常活跃。而负责决策、控制冲动、预见后果的前额叶皮层,则要到20岁中后期才能完全成熟。这种“油门灵敏,刹车滞后”的神经状态,完美解释了青少年为何情绪激烈、寻求刺激且容易冲动。

-

突触修剪与髓鞘化:大脑在此期间会优化神经连接,“用进废退”,经常被使用的神经通路得到强化(髓鞘化以提高效率),不常用的连接则被修剪。这意味着,青少年时期的经历、学习和思考模式,正在物理层面塑造他们未来成年的大脑结构。

启示:青少年的冒险行为并非总是故意挑衅,而是其生理发展阶段的自然表现。他们需要的是引导如何“刹车”(发展执行功能),而非单纯的压制。提供安全的试错环境,并帮助他们分析行为后果,能有效促进前额叶皮层的发育。

二、心理发展的核心任务:自我同一性 vs 角色混乱

著名心理学家埃里克·埃里克森将青春期的核心心理社会危机定义为 “自我同一性”与“角色混乱” 的冲突。这是青少年对“我是谁?”这一根本问题的积极探索期。

这一过程包括:

-

探索:在价值观、信仰、职业生涯、人际关系等方面尝试各种可能性。

-

承诺:在经过一段时间的探索后,对自己重要的生活领域做出选择和投入。

根据心理学家詹姆斯·马西亚的模型,青少年会处于四种同一性状态之一:

-

同一性获得:经过探索,确立了清晰的自我认知和目标。

-

同一性延缓:正处于积极的探索和危机之中,尚未做出承诺。这是最常见的健康状态。

-

同一性早闭:未经过充分探索,直接采纳了父母或权威的价值观和目标。

-

同一性扩散:既不探索,也不关心承诺,缺乏方向感。

启示:父母的角色应从“指挥官”转变为“顾问”。鼓励探索、接纳暂时的迷茫、进行开放性的对话,远比直接给出答案或强迫其接受某种角色更能帮助青少年形成健康的自我同一性。要尊重他们“延缓”的过程,这是成长的必经之路。

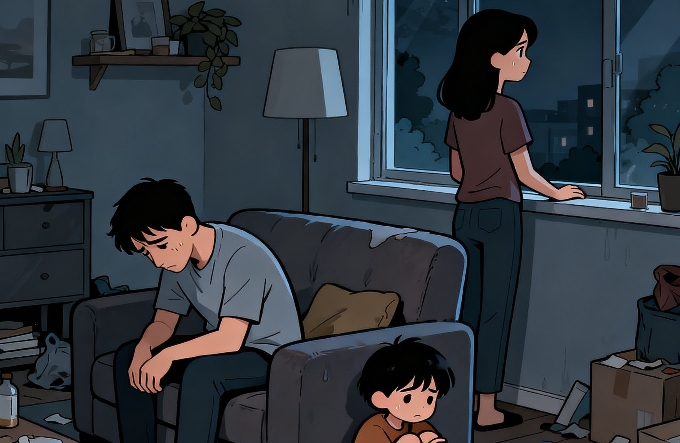

三、社会性发展:从家庭导向到同伴导向

青春期另一个显著变化是社会关系的重心从家庭转向同伴群体。这背后是脱离依赖、建立独立社交能力的本能需求。

-

同伴认可至关重要:同伴的接纳和评价成为青少年自我价值感的重要来源。这解释了他们对社交成功、外表和“合群”的极度敏感。被同伴拒绝是青春期最痛苦的体验之一。

-

“假想观众”与“个人神话”:心理学家大卫·埃尔金德提出的这两个概念精准描述了青少年的自我中心思维。

-

假想观众:青少年感觉自己是舞台中心,总以为别人在密切关注自己的一举一动,导致极强的自我意识和尴尬感。

-

个人神话:他们相信自己的经历和感受是独一无二的、他人无法理解的(“没人懂我”),这助长了他们的冒险倾向(“坏事不会发生在我身上”)和情感强度。

-

启示:理解“假想观众”能让我们包容青少年的过度敏感;理解“个人神话”则提醒我们,他们的孤独感和冒险行为有其心理根源。父母需要的是共情(“我理解你现在很难过”)而非否定(“这有什么大不了的”),并确保家庭始终是一个安全、无条件的“避风港”。

四、情绪世界:强度与深度的飞跃

青少年的情绪世界像坐过山车,强度大、变化快。这不仅是激素作用,更是因其认知能力发展到新高度,能对更复杂的事物(如正义、人生意义、未来)产生更深沉的感受。

-

情绪粒度提升:他们能体验和区分更微妙、复杂的混合情绪,如惆怅、矛盾、羞耻等。

-

情绪调节能力尚在发展中:虽然能感受复杂情绪,但有效管理这些情绪的策略仍不成熟,常采用压抑、爆发或回避等初级策略。

启示:教给青少年“情绪词汇”,帮助他们识别和命名情绪(“你看起来不只是生气,还有些失望和委屈”),是情绪管理的第一步。肯定其情绪的合理性,再引导他们寻找建设性的表达方式。

结语:从“风暴”到“重构”的陪伴者

青春期并非一个需要被“熬过去”的问题阶段,而是一个充满创造力、可塑性和成长潜力的关键窗口。这场看似混乱的“风暴”,实则是大脑与心灵为了构建一个更复杂、更独立的成年自我而进行的必要“重构”。

对于陪伴青少年的成年人而言,最大的智慧在于:提供稳定的“安全基地”,同时鼓励他们勇敢“翱翔”。我们无法代替他们完成这场“第二次诞生”,但我们可以用理解、耐心和清晰的边界,为他们提供一个可以随时返回充电、永远被接纳的港湾。