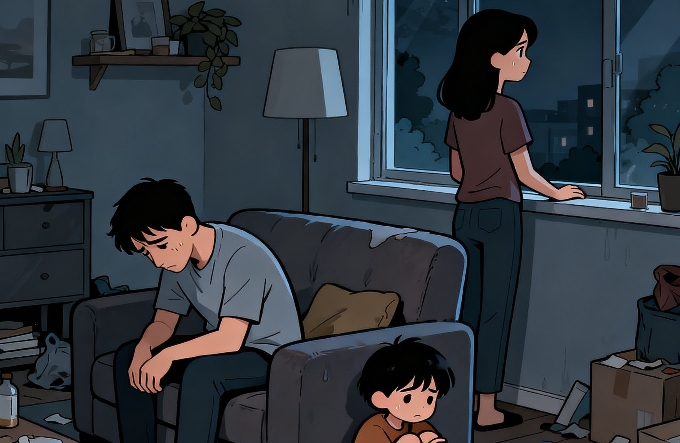

在我们生命的早期阶段,亲子关系便如同一块心理调色板,奠定了我们感知自我、他人和世界的基本色调。英国心理学家约翰·鲍比提出的“依恋理论”揭示了这种关系的核心本质:孩子需要从主要照顾者那里获得安全感和保护,从而健康地探索世界。

依恋模式:亲子关系的四种类型

心理学研究识别出四种主要的依恋模式,这些模式往往在童年形成,却深远地影响着我们成年后的人际关系和情感健康:

安全型依恋:当父母能够及时、恰当地回应孩子的需求,孩子会发展出安全型依恋。他们相信自己是可爱的,他人是可信赖的,世界是安全的。

回避型依恋:当父母经常忽视或拒绝孩子的情感需求,孩子学会抑制自己的情感表达,形成“我不需要他人”的防御机制。

焦虑-矛盾型依恋:当父母的回应不一致、不可分析,孩子会发展出过度担忧的关系模式,不断寻求确认却难以获得真正的安全感。

混乱型依恋:当孩子经历创伤或虐待,他们的依恋系统会出现混乱,既渴望接近又害怕接近照顾者。

安全基地:健康亲子关系的核心

安全型依恋关系中的父母充当着孩子的“安全基地”——一个可以自由探索世界的大本营。当孩子知道有一个安全的地方可以返回,他们会更勇敢地向外探索。这种“安全基地”功能体现在:

-

情绪容器:父母能够包容孩子的负面情绪,帮助孩子理解和调节情绪,而不是否定或压抑情绪。

-

一致性回应:父母对孩子的需求给予及时、适当的回应,建立起孩子的信任感和安全感。

-

自主支持:在提供保护的同时,鼓励孩子逐步发展独立性,平衡安全与探索的需求。

修复与成长:亲子关系的动态性

即使童年依恋模式不够理想,亲子关系也并非一成不变。研究表明,通过理解自己的依恋历史、发展元认知能力(思考自己思维过程的能力)以及建立新的关系经验,人们可以逐步发展出“获得性安全依恋”。

对于父母而言,意识到自己可能从原生家庭带来的依恋模式,是改变代际传递的第一步。通过增强自我觉察、学习情绪协调技巧,父母可以逐步调整自己的养育方式,为孩子创造更健康的依恋环境。

构建健康亲子关系的实用策略

-

情感可用性:每天留出专属于孩子的时间,全身心地关注和回应孩子的需求和情感表达。

-

情绪教导:帮助孩子识别和表达情绪,教会他们情绪是正常的,且可以有建设性地处理情绪。

-

一致性沟通:建立清晰的规则和界限,同时保持解释和沟通的开放性。

-

错误修复:当父母犯错时,坦诚道歉并努力修复关系,这本身就是一种强大的关系教育。

健康的亲子关系不是完美的关系,而是有弹性、可修复的关系。它让孩子内心扎根的同时,赋予他们飞翔的勇气——这或许是父母能够给予孩子最珍贵的心理遗产。