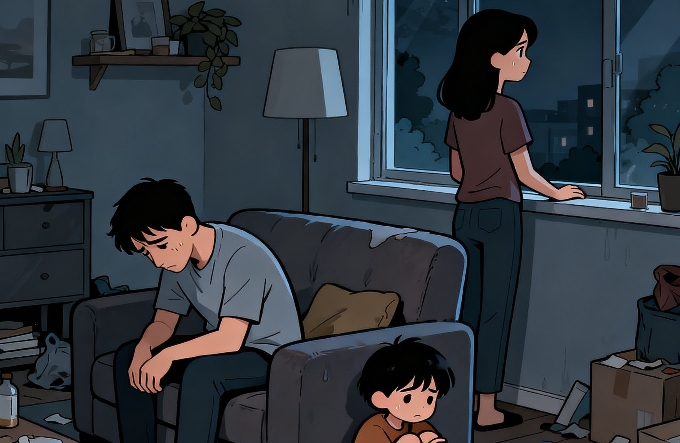

想想看,多少次,一句“天冷记得加衣”的关心,出口却成了“就你穿得少,冻病了别找我!”的指责。那份潜藏的担忧与爱,在传递的过程中,被不耐烦的语气和不善的表情层层包裹,最终变成一块坚硬的石头,砸向了对方。

这背后的症结,究竟是什么?

首先,是情绪,淹没了沟通的初衷。 我们常常不是在表达事实,而是在宣泄情绪。工作的压力、外界的委屈积攒了一天,家这个“安全港”却成了泄压阀。话语未经思考便冲口而出,本意是“我需要安慰”,对方听到的却全是攻击。

其次,是权力的争夺,扭曲了语言的本质。 在许多家庭对话中,我们潜意识里追求的不是理解,而是胜利。“我说的是对的”、“你得听我的”——这种执念,让交流变成了辩论甚至战争,我们都想当法官,却没有人愿意当听众。

最后,是习惯性的预判,关闭了倾听的耳朵。“反正我说什么你也不会懂”、“他肯定又会觉得我烦”……这些预设的脚本,让我们在对话开始前就已举起了盾牌。我们不是在倾听对方的话语,而是在印证自己的偏见。

家,本应是讲爱的地方,不是讲理辩输赢的赛场。当我们丢掉耐心,选择用最直接也最伤人的方式去“沟通”时,那些充满爱意的初衷,便在传递中被扭曲、误解,最终化作一把把利刃,将彼此刺得遍体鳞伤。

因为,我们深爱彼此,不该兵戎相见。

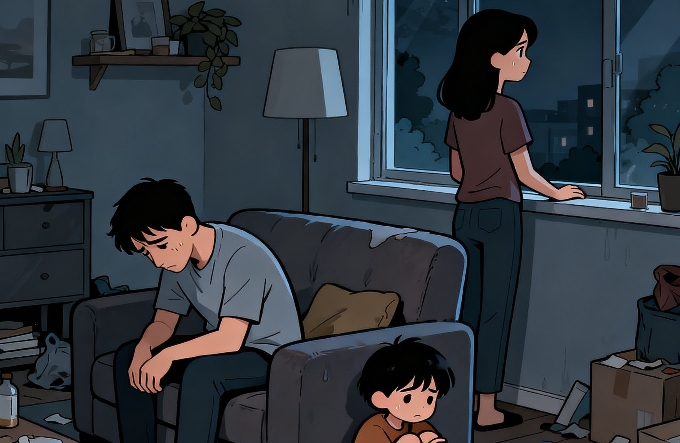

想想看,多少次,一句“天冷记得加衣”的关心,出口却成了“就你穿得少,冻病了别找我!”的指责。那份潜藏的担忧与爱,在传递的过程中,被不耐烦的语气和不善的表情层层包裹,最终变成一块坚硬的石头,砸向了对方。

这背后的症结,究竟是什么?

首先,是情绪,淹没了沟通的初衷。 我们常常不是在表达事实,而是在宣泄情绪。工作的压力、外界的委屈积攒了一天,家这个“安全港”却成了泄压阀。话语未经思考便冲口而出,本意是“我需要安慰”,对方听到的却全是攻击。

其次,是权力的争夺,扭曲了语言的本质。 在许多家庭对话中,我们潜意识里追求的不是理解,而是胜利。“我说的是对的”、“你得听我的”——这种执念,让交流变成了辩论甚至战争,我们都想当法官,却没有人愿意当听众。

最后,是习惯性的预判,关闭了倾听的耳朵。“反正我说什么你也不会懂”、“他肯定又会觉得我烦”……这些预设的脚本,让我们在对话开始前就已举起了盾牌。我们不是在倾听对方的话语,而是在印证自己的偏见。

家,本应是讲爱的地方,不是讲理辩输赢的赛场。当我们丢掉耐心,选择用最直接也最伤人的方式去“沟通”时,那些充满爱意的初衷,便在传递中被扭曲、误解,最终化作一把把利刃,将彼此刺得遍体鳞伤。

因为,我们深爱彼此,不该兵戎相见。我们为何把家变成了战场?

想想看,多少次,一句“天冷记得加衣”的关心,出口却成了“就你穿得少,冻病了别找我!”的指责。那份潜藏的担忧与爱,在传递的过程中,被不耐烦的语气和不善的表情层层包裹,最终变成一块坚硬的石头,砸向了对方。

这背后的症结,究竟是什么?

首先,是情绪,淹没了沟通的初衷。 我们常常不是在表达事实,而是在宣泄情绪。工作的压力、外界的委屈积攒了一天,家这个“安全港”却成了泄压阀。话语未经思考便冲口而出,本意是“我需要安慰”,对方听到的却全是攻击。

其次,是权力的争夺,扭曲了语言的本质。 在许多家庭对话中,我们潜意识里追求的不是理解,而是胜利。“我说的是对的”、“你得听我的”——这种执念,让交流变成了辩论甚至战争,我们都想当法官,却没有人愿意当听众。

最后,是习惯性的预判,关闭了倾听的耳朵。“反正我说什么你也不会懂”、“他肯定又会觉得我烦”……这些预设的脚本,让我们在对话开始前就已举起了盾牌。我们不是在倾听对方的话语,而是在印证自己的偏见。

家,本应是讲爱的地方,不是讲理辩输赢的赛场。当我们丢掉耐心,选择用最直接也最伤人的方式去“沟通”时,那些充满爱意的初衷,便在传递中被扭曲、误解,最终化作一把把利刃,将彼此刺得遍体鳞伤。

因为,我们深爱彼此,不该兵戎相见。

想想看,多少次,一句“天冷记得加衣”的关心,出口却成了“就你穿得少,冻病了别找我!”的指责。那份潜藏的担忧与爱,在传递的过程中,被不耐烦的语气和不善的表情层层包裹,最终变成一块坚硬的石头,砸向了对方。

这背后的症结,究竟是什么?

首先,是情绪,淹没了沟通的初衷。 我们常常不是在表达事实,而是在宣泄情绪。工作的压力、外界的委屈积攒了一天,家这个“安全港”却成了泄压阀。话语未经思考便冲口而出,本意是“我需要安慰”,对方听到的却全是攻击。

其次,是权力的争夺,扭曲了语言的本质。 在许多家庭对话中,我们潜意识里追求的不是理解,而是胜利。“我说的是对的”、“你得听我的”——这种执念,让交流变成了辩论甚至战争,我们都想当法官,却没有人愿意当听众。

最后,是习惯性的预判,关闭了倾听的耳朵。“反正我说什么你也不会懂”、“他肯定又会觉得我烦”……这些预设的脚本,让我们在对话开始前就已举起了盾牌。我们不是在倾听对方的话语,而是在印证自己的偏见。

家,本应是讲爱的地方,不是讲理辩输赢的赛场。当我们丢掉耐心,选择用最直接也最伤人的方式去“沟通”时,那些充满爱意的初衷,便在传递中被扭曲、误解,最终化作一把把利刃,将彼此刺得遍体鳞伤。

因为,我们深爱彼此,不该兵戎相见。