自我价值感,简单来说就是一个人对“我是否值得被爱”的核心判断。当这种判断处于缺失状态时,亲密关系会成为个体寻找自我价值的“代偿场”,第一个连锁反应随之触发:将伴侣的认可等同于自我价值的全部证明。心理学中的“依附理论”提到,这类人往往在成长中形成了“焦虑型依附”模式——童年时未从养育者那里获得稳定的爱与肯定,导致他们成年后会把伴侣的态度当作“价值标尺”。就像有人会因为伴侣夸了一句“你做的饭真好吃”而开心一整天,也会因为对方一句“你怎么这么烦”而陷入自我否定,仿佛自己的存在

自我价值感,简单来说就是一个人对“我是否值得被爱”的核心判断。当这种判断处于缺失状态时,亲密关系会成为个体寻找自我价值的“代偿场”,第一个连锁反应随之触发:将伴侣的认可等同于自我价值的全部证明。心理学中的“依附理论”提到,这类人往往在成长中形成了“焦虑型依附”模式——童年时未从养育者那里获得稳定的爱与肯定,导致他们成年后会把伴侣的态度当作“价值标尺”。就像有人会因为伴侣夸了一句“你做的饭真好吃”而开心一整天,也会因为对方一句“你怎么这么烦”而陷入自我否定,仿佛自己的存在

价值,全由伴侣的情绪来定义。

当自我价值完全依附于伴侣时,第二个连锁反应便会显现:为留住关系不断妥协,主动压缩自我边界。他们会下意识地隐藏自己的需求与喜好,生怕“给对方添麻烦”。比如明明不喜欢熬夜,却陪着伴侣打游戏到凌晨;明明对辛辣食物过敏,却硬着头皮吃下对方推荐的火锅;甚至在对方忽视自己的感受时,还会主动找借口为其开脱。这种“讨好式付出”看似是深爱,实则是自我价值感缺失下的“生存策略”——他们潜意识里认为,只有不断满足对方,才能换来对方的不离开,却忘了健康的关系从来不是单方面的迁就。

更危险的是,妥协与退让并不会换来预期的珍惜,反而会触发第三个连锁反应:在关系中逐渐失去“被尊重的资格”。心理学中的“破窗效应”在亲密关系中同样适用:当你一次次允许对方忽视你的需求、越过你的边界,对方会逐渐习惯你的“低姿态”,甚至觉得你的付出理所当然。比如一开始对方只是偶尔忘记回复消息,你选择原谅;后来对方开始无故爽约,你还是选择理解;直到最后对方对你的情绪视而不见,你却连表达不满的勇气都没有。此时的“卑微”已经成为一种惯性,你会越来越坚信“我不够好,所以他才这样对我”,陷入“自我否定→妥协→被忽视→更自我否定”的恶性循环。

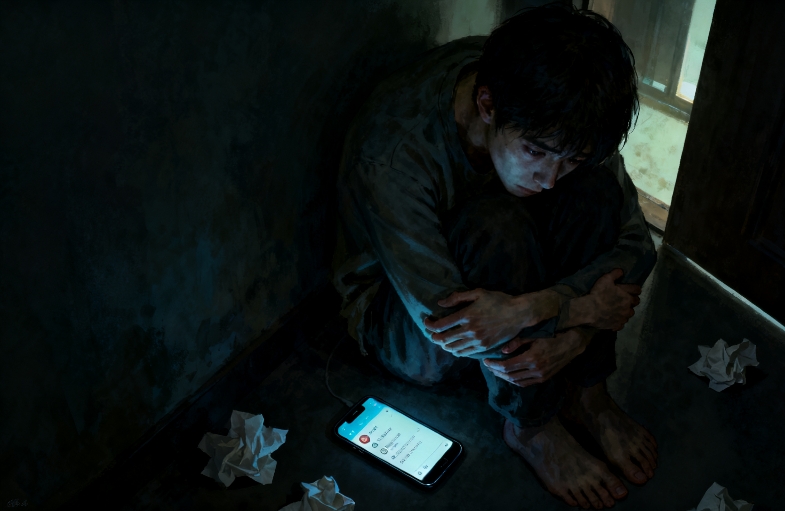

而这种循环的终点,往往是自我认知的彻底崩塌——你会慢慢忘记自己原本的样子,把“伴侣的附属品”当作新的身份。就像有人在恋爱后,不再和朋友聚会、放弃了坚持多年的爱好,甚至改变了自己的人生规划,只为迎合伴侣的期待。可当关系出现裂痕时,他们会发现自己早已一无所有:失去了社交圈、放弃了自我追求,连对“我是谁”的认知都变得模糊。这时的“卑微”,已经从行为上的妥协,变成了心理上的“自我阉割”。

价值,全由伴侣的情绪来定义。

当自我价值完全依附于伴侣时,第二个连锁反应便会显现:为留住关系不断妥协,主动压缩自我边界。他们会下意识地隐藏自己的需求与喜好,生怕“给对方添麻烦”。比如明明不喜欢熬夜,却陪着伴侣打游戏到凌晨;明明对辛辣食物过敏,却硬着头皮吃下对方推荐的火锅;甚至在对方忽视自己的感受时,还会主动找借口为其开脱。这种“讨好式付出”看似是深爱,实则是自我价值感缺失下的“生存策略”——他们潜意识里认为,只有不断满足对方,才能换来对方的不离开,却忘了健康的关系从来不是单方面的迁就。

更危险的是,妥协与退让并不会换来预期的珍惜,反而会触发第三个连锁反应:在关系中逐渐失去“被尊重的资格”。心理学中的“破窗效应”在亲密关系中同样适用:当你一次次允许对方忽视你的需求、越过你的边界,对方会逐渐习惯你的“低姿态”,甚至觉得你的付出理所当然。比如一开始对方只是偶尔忘记回复消息,你选择原谅;后来对方开始无故爽约,你还是选择理解;直到最后对方对你的情绪视而不见,你却连表达不满的勇气都没有。此时的“卑微”已经成为一种惯性,你会越来越坚信“我不够好,所以他才这样对我”,陷入“自我否定→妥协→被忽视→更自我否定”的恶性循环。

而这种循环的终点,往往是自我认知的彻底崩塌——你会慢慢忘记自己原本的样子,把“伴侣的附属品”当作新的身份。就像有人在恋爱后,不再和朋友聚会、放弃了坚持多年的爱好,甚至改变了自己的人生规划,只为迎合伴侣的期待。可当关系出现裂痕时,他们会发现自己早已一无所有:失去了社交圈、放弃了自我追求,连对“我是谁”的认知都变得模糊。这时的“卑微”,已经从行为上的妥协,变成了心理上的“自我阉割”。

其实,真正的亲密关系从来不是“谁依附谁”,而是两个独立且完整的个体相互滋养。摆脱“越爱越卑微”的困境,关键在于重新找回自我价值感——试着把关注的重心从伴侣身上移回自己身上,去做那些能让你感受到“我很棒”的事:可能是完成一项工作任务,可能是学会一道新菜,也可能只是坚持每天运动半小时。当你开始相信“我本身就值得被爱”,而不是“我要通过付出才能被爱”时,你才能在关系中守住自己的边界与尊严,让爱成为两个人的锦上添花,而非一个人的负重前行。

其实,真正的亲密关系从来不是“谁依附谁”,而是两个独立且完整的个体相互滋养。摆脱“越爱越卑微”的困境,关键在于重新找回自我价值感——试着把关注的重心从伴侣身上移回自己身上,去做那些能让你感受到“我很棒”的事:可能是完成一项工作任务,可能是学会一道新菜,也可能只是坚持每天运动半小时。当你开始相信“我本身就值得被爱”,而不是“我要通过付出才能被爱”时,你才能在关系中守住自己的边界与尊严,让爱成为两个人的锦上添花,而非一个人的负重前行。