这并非命运的恶意编排,而是人类心灵深处一场无声的戏剧,关乎记忆、神经、文化与存在的多维辩证。

从神经科学的角度看,快乐与悲伤在大脑中确实走着不同的路径。多巴胺带来的愉悦感如潮水般涨落迅速,而创伤性记忆则被杏仁核标记为“生存关键信息”,被优先存储。

心理学家罗伊·鲍迈斯特在《坏比好更强大》中通过大量实验证明:人类对负面事件的反应强度是正面事件的二到三倍。失恋一句伤人的话可能被我们反复咀嚼十年,而恋爱中的甜蜜瞬间却需要照片提醒才能依稀记起。

这不仅是生物本能,更是进化的残酷选择——那些能够深刻记住危险的祖先,更有可能在猛兽环伺的环境中存活下来。我们于是继承了这种“负面偏好”,成为了忧患的子孙。

这并非命运的恶意编排,而是人类心灵深处一场无声的戏剧,关乎记忆、神经、文化与存在的多维辩证。

从神经科学的角度看,快乐与悲伤在大脑中确实走着不同的路径。多巴胺带来的愉悦感如潮水般涨落迅速,而创伤性记忆则被杏仁核标记为“生存关键信息”,被优先存储。

心理学家罗伊·鲍迈斯特在《坏比好更强大》中通过大量实验证明:人类对负面事件的反应强度是正面事件的二到三倍。失恋一句伤人的话可能被我们反复咀嚼十年,而恋爱中的甜蜜瞬间却需要照片提醒才能依稀记起。

这不仅是生物本能,更是进化的残酷选择——那些能够深刻记住危险的祖先,更有可能在猛兽环伺的环境中存活下来。我们于是继承了这种“负面偏好”,成为了忧患的子孙。

然而,若将一切归因于生物学,便简化了这场心灵之谜。悲伤的持久性更源于它对我们世界观的根本性质疑。快乐常符合我们对世界的预期,而创伤性事件则粗暴地撕裂了我们原有的认知框架。

美国作家琼·迪迪安在《奇想之年》中记录了丈夫猝死后的心路历程,她写道:“生活改变在一瞬间。普通的生活瞬间结束,不可思议的生活瞬间开始。”这种认知框架的崩塌需要漫长的时间重建,而在这个过程中,悲伤被一次次重温、咀嚼、消化。

然而,若将一切归因于生物学,便简化了这场心灵之谜。悲伤的持久性更源于它对我们世界观的根本性质疑。快乐常符合我们对世界的预期,而创伤性事件则粗暴地撕裂了我们原有的认知框架。

美国作家琼·迪迪安在《奇想之年》中记录了丈夫猝死后的心路历程,她写道:“生活改变在一瞬间。普通的生活瞬间结束,不可思议的生活瞬间开始。”这种认知框架的崩塌需要漫长的时间重建,而在这个过程中,悲伤被一次次重温、咀嚼、消化。

快乐是光滑的,它轻易滑过意识的表面;悲伤却布满倒钩,一旦嵌入便难以拔除。那些未能妥善处理的悲伤不会真正消失,它们只是潜伏在心灵的暗处,等待着类似的气味、熟悉的场景、相近的语调,便会全数归来。

心理学家弗洛伊德称此为“潜抑回归”,那些未被倾听的伤痛总会找到表达的方式。

快乐是光滑的,它轻易滑过意识的表面;悲伤却布满倒钩,一旦嵌入便难以拔除。那些未能妥善处理的悲伤不会真正消失,它们只是潜伏在心灵的暗处,等待着类似的气味、熟悉的场景、相近的语调,便会全数归来。

心理学家弗洛伊德称此为“潜抑回归”,那些未被倾听的伤痛总会找到表达的方式。

文化叙事亦加深了这种不对称性。快乐被描绘为应然状态,而悲伤则被视为需要尽快摆脱的偏差。

这种对悲伤的污名化使得人们在遭遇痛苦时,常常压抑而非表达,逃避而非面对。

中国传统文化中的“报喜不报忧”与社交媒体上精心编辑的“完美生活”共同构建了一种幻觉,似乎持续快乐才是正常,而长期悲伤则是失败。

这种文化压力实际上延长了悲伤的寿命——被否认的情绪永远不会真正离开。

文化叙事亦加深了这种不对称性。快乐被描绘为应然状态,而悲伤则被视为需要尽快摆脱的偏差。

这种对悲伤的污名化使得人们在遭遇痛苦时,常常压抑而非表达,逃避而非面对。

中国传统文化中的“报喜不报忧”与社交媒体上精心编辑的“完美生活”共同构建了一种幻觉,似乎持续快乐才是正常,而长期悲伤则是失败。

这种文化压力实际上延长了悲伤的寿命——被否认的情绪永远不会真正离开。

更深层地看,悲伤的持久性或许揭示了人类存在的某种本质。海德格尔言及“向死而生”,认为只有直面生命的有限与苦难,才能达到本真的存在。

悲伤不像快乐那样令人沉醉,却可能让我们更接近生命的真相。那些刻骨铭心的伤痛往往成为我们价值观重塑的契机,迫使我们追问:什么才是真正重要的?

更深层地看,悲伤的持久性或许揭示了人类存在的某种本质。海德格尔言及“向死而生”,认为只有直面生命的有限与苦难,才能达到本真的存在。

悲伤不像快乐那样令人沉醉,却可能让我们更接近生命的真相。那些刻骨铭心的伤痛往往成为我们价值观重塑的契机,迫使我们追问:什么才是真正重要的?

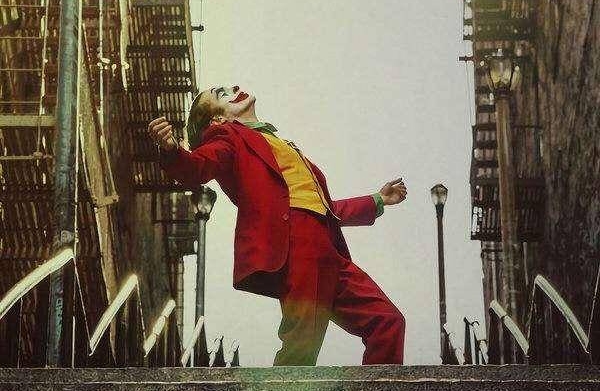

案例是最有力的证明。电影《海边的曼彻斯特》中,李·钱德勒因过失导致子女丧生,从此陷入无法走出的悲伤。影片没有提供好莱坞式的救赎结局,而是真实展现了某些创伤如何成为人格的永久组成部分。这种“无法move on”的真实性反而引起了广泛共鸣——因为它承认了某些悲伤的不可逆转性,尊重了痛苦的完整性。

另一个案例来自日本“3·11”大地震幸存者。许多幸存者十年后仍然会在每年的3月11日下午2点46分静默站立,面对大海。这种仪式化的悲伤不是因为他们“无法放下”,而是因为他们选择不彻底放下——记住痛苦成为对逝者尊重的方式,悲伤成为了爱的延续。

案例是最有力的证明。电影《海边的曼彻斯特》中,李·钱德勒因过失导致子女丧生,从此陷入无法走出的悲伤。影片没有提供好莱坞式的救赎结局,而是真实展现了某些创伤如何成为人格的永久组成部分。这种“无法move on”的真实性反而引起了广泛共鸣——因为它承认了某些悲伤的不可逆转性,尊重了痛苦的完整性。

另一个案例来自日本“3·11”大地震幸存者。许多幸存者十年后仍然会在每年的3月11日下午2点46分静默站立,面对大海。这种仪式化的悲伤不是因为他们“无法放下”,而是因为他们选择不彻底放下——记住痛苦成为对逝者尊重的方式,悲伤成为了爱的延续。

那么我们该如何与持久的悲伤共处?心理学中的“创伤后成长”概念指出,人们可以在经历创伤后发展出更深层次的共情能力、更清晰的优先次序和更深刻的生命 appreciation。关键不是试图彻底消除悲伤——这往往适得其反——而是接纳其存在,并从中提取意义。

那么我们该如何与持久的悲伤共处?心理学中的“创伤后成长”概念指出,人们可以在经历创伤后发展出更深层次的共情能力、更清晰的优先次序和更深刻的生命 appreciation。关键不是试图彻底消除悲伤——这往往适得其反——而是接纳其存在,并从中提取意义。

或许,我们应该重新审视对快乐与悲伤的价值判断。快乐轻快却易逝,悲伤沉重却可能深刻。一个完整的人生不是只有快乐的人生,而是能够容纳各种情绪并从中汲取智慧的人生。那些刻骨铭心的悲伤,就像心灵上的精细纹路,虽然来自伤痛,却也可能成为我们理解他人痛苦的能力来源。

最终,我们或许会发现:悲伤挥之不去,不是因为快乐不够强大,而是因为某些经历太过重要,重要到我们不能允许自己真正忘记。那些深埋心底的伤痛,在时间的沉淀下,可能逐渐转化为一种深度的 compassion——既是对他人痛苦的深刻共情,也是与自己和解的温柔能力。

或许,我们应该重新审视对快乐与悲伤的价值判断。快乐轻快却易逝,悲伤沉重却可能深刻。一个完整的人生不是只有快乐的人生,而是能够容纳各种情绪并从中汲取智慧的人生。那些刻骨铭心的悲伤,就像心灵上的精细纹路,虽然来自伤痛,却也可能成为我们理解他人痛苦的能力来源。

最终,我们或许会发现:悲伤挥之不去,不是因为快乐不够强大,而是因为某些经历太过重要,重要到我们不能允许自己真正忘记。那些深埋心底的伤痛,在时间的沉淀下,可能逐渐转化为一种深度的 compassion——既是对他人痛苦的深刻共情,也是与自己和解的温柔能力。

在人类情感的生态系统中,快乐是点缀其间的花朵,而悲伤则是深埋地下的根系。花朵易谢,根系的生长却悄然而持久,塑造着整棵植物的形态。当我们学会尊重悲伤的持久性,不再视其为需要尽快切除的病灶,我们或许能够更完整地体验生命的深度与广度,在光与影的交织中,触摸人类存在的复杂真相。

那些刻骨铭心的伤心事,或许永远无法真正“挥之而去”,但随着时间的推移和理解的深入,它们可能逐渐从刺痛变为隐痛,从撕裂的伤口变为愈合的伤疤——依然可见,却不再流血,成为我们生命故事中无法删除却可接纳的一部分。

在人类情感的生态系统中,快乐是点缀其间的花朵,而悲伤则是深埋地下的根系。花朵易谢,根系的生长却悄然而持久,塑造着整棵植物的形态。当我们学会尊重悲伤的持久性,不再视其为需要尽快切除的病灶,我们或许能够更完整地体验生命的深度与广度,在光与影的交织中,触摸人类存在的复杂真相。

那些刻骨铭心的伤心事,或许永远无法真正“挥之而去”,但随着时间的推移和理解的深入,它们可能逐渐从刺痛变为隐痛,从撕裂的伤口变为愈合的伤疤——依然可见,却不再流血,成为我们生命故事中无法删除却可接纳的一部分。