情绪觉察:建立自我认知基础

心理学中的“正念理论”强调对情绪的觉察而非评判。当负面情绪出现时,可通过“命名情绪”练习(如“我现在感到焦虑”)将抽象感受转化为具体概念,激活大脑前额叶皮层的理性功能,降低杏仁核的情绪冲动反应。同时,记录情绪触发点(时间、场景、事件)能帮助识别情绪模式,为后续调节提供依据。

合理表达:释放心理能量

精神分析学派认为,情绪压抑是心理问题的重要诱因。安全的表达渠道包括:

- 言语倾诉:向信任的人表达感受,或通过心理咨询梳理情绪

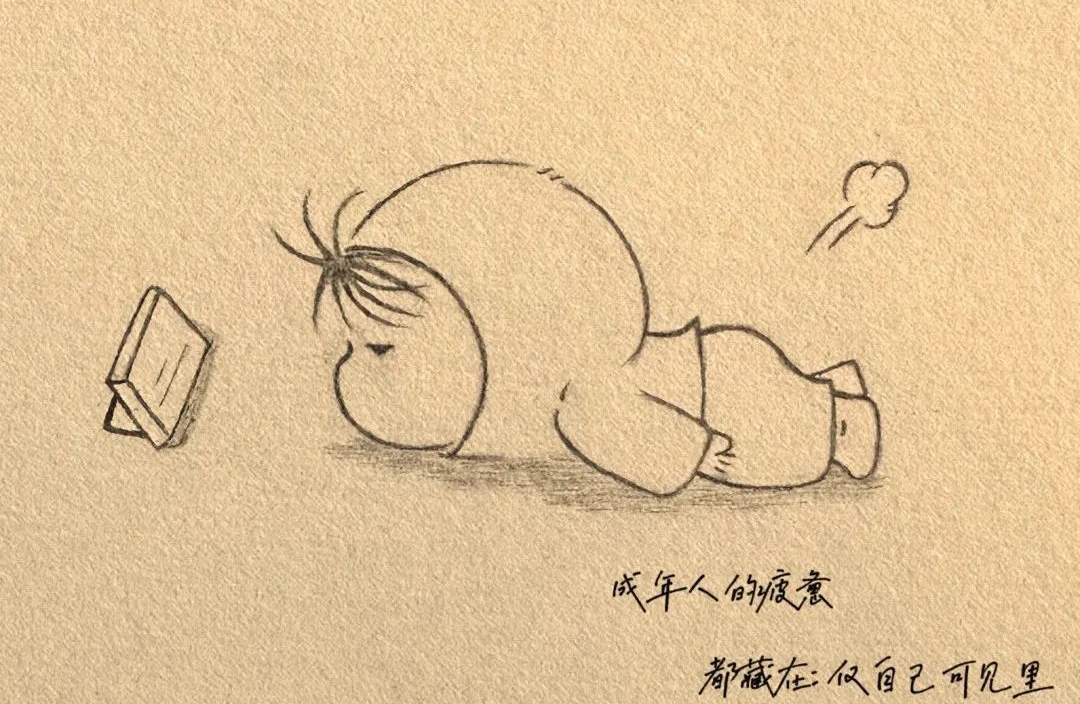

- 行为释放:通过运动、绘画等方式转化情绪能量

- 书写表达:将情绪和想法记录下来,实现自我对话与梳理

情绪觉察:建立自我认知基础

心理学中的“正念理论”强调对情绪的觉察而非评判。当负面情绪出现时,可通过“命名情绪”练习(如“我现在感到焦虑”)将抽象感受转化为具体概念,激活大脑前额叶皮层的理性功能,降低杏仁核的情绪冲动反应。同时,记录情绪触发点(时间、场景、事件)能帮助识别情绪模式,为后续调节提供依据。

合理表达:释放心理能量

精神分析学派认为,情绪压抑是心理问题的重要诱因。安全的表达渠道包括:

- 言语倾诉:向信任的人表达感受,或通过心理咨询梳理情绪

- 行为释放:通过运动、绘画等方式转化情绪能量

- 书写表达:将情绪和想法记录下来,实现自我对话与梳理

表达的关键是避免伤害自己或他人,选择适合自身的健康方式。

认知重构:调整思维模式

认知行为疗法指出,负面情绪往往源于不合理信念。常见的认知偏差包括“非黑即白”“灾难化思维”等。通过质疑负面想法的合理性(如“这个失败真的意味着我一无是处吗?”),建立更客观灵活的认知模式,可从根本上改变情绪反应。实践中可采用“证据分析法”,列出支持和反对负面想法的事实,平衡认知视角。

行为调节:打破情绪循环

心理学中的“行为激活理论”表明,行动能反向影响情绪状态。当陷入负面情绪时,可通过以下行为干预:

- 进行5分钟以上的有氧运动,促进内啡肽分泌

- 转移注意力至具体任务,中断 rumination(反刍思维)

- 建立微小的正向行动(如整理环境),积累掌控感

接纳与整合:提升情绪韧性

存在主义心理学强调,负面情绪是生命体验的一部分。适度接纳而非对抗无法立即消除的情绪,能减少二次焦虑。长期来看,通过持续的情绪管理练习,可将负面情绪转化为自我认知和成长的契机,逐步提升情绪调节的灵活性和适应性。

表达的关键是避免伤害自己或他人,选择适合自身的健康方式。

认知重构:调整思维模式

认知行为疗法指出,负面情绪往往源于不合理信念。常见的认知偏差包括“非黑即白”“灾难化思维”等。通过质疑负面想法的合理性(如“这个失败真的意味着我一无是处吗?”),建立更客观灵活的认知模式,可从根本上改变情绪反应。实践中可采用“证据分析法”,列出支持和反对负面想法的事实,平衡认知视角。

行为调节:打破情绪循环

心理学中的“行为激活理论”表明,行动能反向影响情绪状态。当陷入负面情绪时,可通过以下行为干预:

- 进行5分钟以上的有氧运动,促进内啡肽分泌

- 转移注意力至具体任务,中断 rumination(反刍思维)

- 建立微小的正向行动(如整理环境),积累掌控感

接纳与整合:提升情绪韧性

存在主义心理学强调,负面情绪是生命体验的一部分。适度接纳而非对抗无法立即消除的情绪,能减少二次焦虑。长期来看,通过持续的情绪管理练习,可将负面情绪转化为自我认知和成长的契机,逐步提升情绪调节的灵活性和适应性。