“应该”的暴政,如何上演?

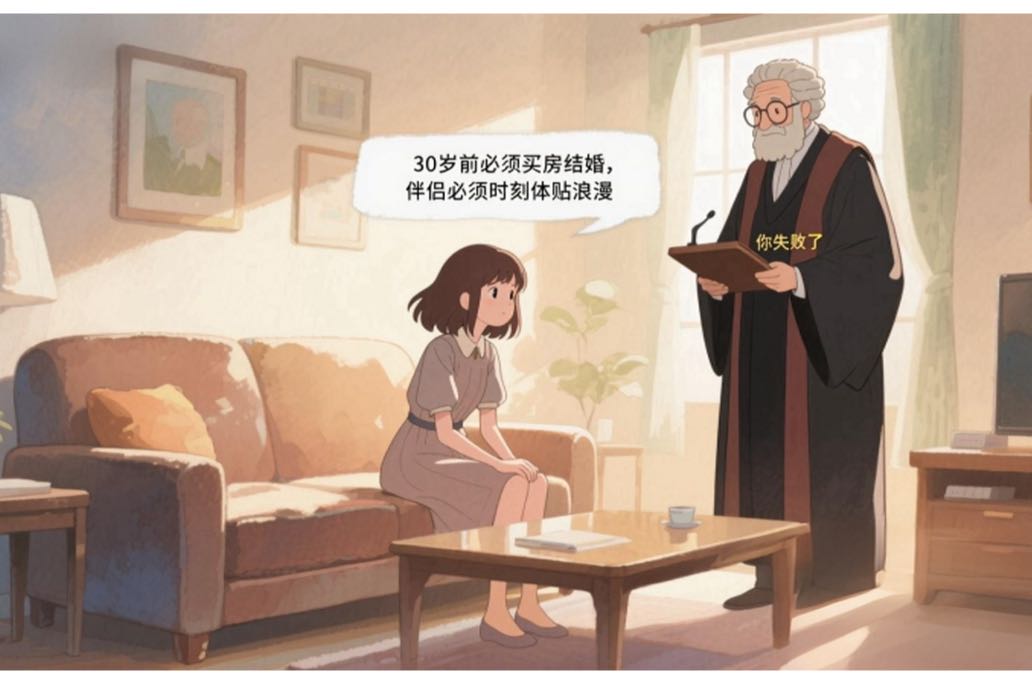

我们自己设定“30岁前必须买房结婚”、“伴侣必须时刻体贴浪漫”… 一旦现实偏离“应该”,内心法官立刻宣判:“你失败了!”、“Ta不爱你了!”。随之而来的,是排山倒海的羞愧、自责或对他人愤怒的苛责。

“应该”的暴政,如何上演?

我们自己设定“30岁前必须买房结婚”、“伴侣必须时刻体贴浪漫”… 一旦现实偏离“应该”,内心法官立刻宣判:“你失败了!”、“Ta不爱你了!”。随之而来的,是排山倒海的羞愧、自责或对他人愤怒的苛责。

这本无形的“应该”宝典,正在悄悄榨干你:

一、自我奴役的疲惫:不断给自己加码,永无止境地追逐虚幻标准,身心俱疲是必然结局。

这本无形的“应该”宝典,正在悄悄榨干你:

一、自我奴役的疲惫:不断给自己加码,永无止境地追逐虚幻标准,身心俱疲是必然结局。

二、情绪失控的火山:当“应该”与现实剧烈冲突,压抑的愤怒与委屈会突然爆发。对自己要求越“高”(实则是苛刻),情绪越容易“炸”。

二、情绪失控的火山:当“应该”与现实剧烈冲突,压抑的愤怒与委屈会突然爆发。对自己要求越“高”(实则是苛刻),情绪越容易“炸”。

三、人际关系的毒药:用“应该”的尺子丈量他人,注定收获失望与冲突。伴侣的偶尔疏忽、孩子的自然天性,都可能被解读为“不合格”。

三、人际关系的毒药:用“应该”的尺子丈量他人,注定收获失望与冲突。伴侣的偶尔疏忽、孩子的自然天性,都可能被解读为“不合格”。

四、隐秘的反抗与内耗:没有人喜欢被奴役,即使奴役者是自己!内心深处,那个被“应该”压迫的自我会偷偷反抗——表现为拖延、倦怠、莫名的抗拒感。你与自己,陷入了永不停歇的内战。

四、隐秘的反抗与内耗:没有人喜欢被奴役,即使奴役者是自己!内心深处,那个被“应该”压迫的自我会偷偷反抗——表现为拖延、倦怠、莫名的抗拒感。你与自己,陷入了永不停歇的内战。

世上本无“应该”,标准皆是虚构:70分是满足?60分是万岁?100分是底线?标准只存在于个人心中,并无普世真理。

“内心法官”是你的造物,亦可被你重塑:它源于早期经历(父母、社会期望的内化),但你有权质疑其权威。

三步挣脱“应该”枷锁,重获心灵自由:

第一步、觉察审判,按下暂停键: 当“你应该…”的声音响起,立刻警觉!像按下脑中暂停键,清晰识别:“看,我的‘应该法官’又在宣判了。” 觉察,是打破自动化反应的第一步。

世上本无“应该”,标准皆是虚构:70分是满足?60分是万岁?100分是底线?标准只存在于个人心中,并无普世真理。

“内心法官”是你的造物,亦可被你重塑:它源于早期经历(父母、社会期望的内化),但你有权质疑其权威。

三步挣脱“应该”枷锁,重获心灵自由:

第一步、觉察审判,按下暂停键: 当“你应该…”的声音响起,立刻警觉!像按下脑中暂停键,清晰识别:“看,我的‘应该法官’又在宣判了。” 觉察,是打破自动化反应的第一步。

第二步、质疑权威,重写法则:勇敢质问内心法官:

“这个‘应该’是谁定的?真的合理吗?”

“达不到会怎样?天真的会塌吗?”

“如果是我深爱的朋友在此处境,我会用如此严苛的‘应该’要求Ta吗?”

第二步、质疑权威,重写法则:勇敢质问内心法官:

“这个‘应该’是谁定的?真的合理吗?”

“达不到会怎样?天真的会塌吗?”

“如果是我深爱的朋友在此处境,我会用如此严苛的‘应该’要求Ta吗?”

将“我应该…” 替换为更灵活、更人本的表达:“我希望…”、“我选择…”、“在可能的情况下,我倾向于…”语言重塑思维。

第三步、拥抱真实,练习自我慈悲:承认并接纳我们都是凡人,会犯错、有局限、需喘息。当“失误”发生,像对待挚友一样对自己说:“没关系,这很正常,你已尽力。” 用自我关怀取代自我批判,是治愈苛责最温柔的良药。

将“我应该…” 替换为更灵活、更人本的表达:“我希望…”、“我选择…”、“在可能的情况下,我倾向于…”语言重塑思维。

第三步、拥抱真实,练习自我慈悲:承认并接纳我们都是凡人,会犯错、有局限、需喘息。当“失误”发生,像对待挚友一样对自己说:“没关系,这很正常,你已尽力。” 用自我关怀取代自我批判,是治愈苛责最温柔的良药。

真正的成熟,不是成为“应该”宝典的完美执行者,而是有勇气审视内心的法则,有智慧区分合理目标与自我奴役,更有力量对自己说:“我允许自己不完美,我值得在努力的同时,也拥有喘息与快乐的权利。”

放下那本沉重的“应该”宝典,赶走严苛的内心法官。当你学会成为自己生命仁慈的立法者而非冷酷的狱卒,自由与轻盈,自会归来。

真正的成熟,不是成为“应该”宝典的完美执行者,而是有勇气审视内心的法则,有智慧区分合理目标与自我奴役,更有力量对自己说:“我允许自己不完美,我值得在努力的同时,也拥有喘息与快乐的权利。”

放下那本沉重的“应该”宝典,赶走严苛的内心法官。当你学会成为自己生命仁慈的立法者而非冷酷的狱卒,自由与轻盈,自会归来。