一、创伤性依恋的三重枷锁

(一)早期剧本的再激活

心理学家发现,许多人在亲密关系中会不自觉地重复童年时期的经历。如果一个人在童年时被父母忽冷忽热地对待,长大后就更容易被同样不稳定的人吸引。这种“强迫性重复”仿佛是一种心理上的“宿命”,但实际上,这只是大脑试图修复旧伤口的一种方式。然而,这种重复只会让伤口继续流血,而不是真正愈合。

(二)间歇性强化:最毒的奖励机制

在创伤性依恋的关系中,施虐者往往会在暴力或冷暴力之后,偶尔给予受害者温柔的道歉、性亲密或金钱补偿。这种间歇性的“奖励”,就像老虎机的大奖一样,会触发大脑中多巴胺的释放,让人产生一种“下一次可能会好”的错觉。受害者的大脑逐渐被这种间歇性强化所控制,即使知道这段关系充满了伤害,也难以割舍。

(三)自我概念的侵蚀

长期处于被贬低、被指责的环境中,受害者会逐渐内化这种羞耻感,形成一种扭曲的自我认知:“也许我真的不值得更好的爱。”这种自我概念的侵蚀,让受害者在关系中变得越来越依赖施虐者,甚至把“被伤害”等同于“被看见”,从而陷入更深的困境。

一、创伤性依恋的三重枷锁

(一)早期剧本的再激活

心理学家发现,许多人在亲密关系中会不自觉地重复童年时期的经历。如果一个人在童年时被父母忽冷忽热地对待,长大后就更容易被同样不稳定的人吸引。这种“强迫性重复”仿佛是一种心理上的“宿命”,但实际上,这只是大脑试图修复旧伤口的一种方式。然而,这种重复只会让伤口继续流血,而不是真正愈合。

(二)间歇性强化:最毒的奖励机制

在创伤性依恋的关系中,施虐者往往会在暴力或冷暴力之后,偶尔给予受害者温柔的道歉、性亲密或金钱补偿。这种间歇性的“奖励”,就像老虎机的大奖一样,会触发大脑中多巴胺的释放,让人产生一种“下一次可能会好”的错觉。受害者的大脑逐渐被这种间歇性强化所控制,即使知道这段关系充满了伤害,也难以割舍。

(三)自我概念的侵蚀

长期处于被贬低、被指责的环境中,受害者会逐渐内化这种羞耻感,形成一种扭曲的自我认知:“也许我真的不值得更好的爱。”这种自我概念的侵蚀,让受害者在关系中变得越来越依赖施虐者,甚至把“被伤害”等同于“被看见”,从而陷入更深的困境。 二、从“作”到“失控”的日常光谱

在创伤性依恋的关系中,受害者的依恋行为会呈现出不同程度的“失控”状态。轻度时,他们可能会每天查看伴侣的定位几十次,对方稍有延迟回复消息,就会陷入焦虑。中度时,为了挽回关系,他们可能会不惜贷款给对方“创业”,即使知道风险极高,也告诉自己“我不想他失望”。而到了重度,即使伴侣出轨并当众羞辱,他们仍然拒绝分手,理由是“我走了他会崩溃”。

三、一个创伤循环的解剖

以 L 为例,她是一位 25 岁的女孩,她的男友经常在深夜不归,而她则会在这种情况下陷入极度的焦虑和恐慌。当她拨打几十通电话、发送无数条语音后,男友终于回家,给她一个拥抱,说“我只是应酬”。此时,L 的情绪瞬间平复,甚至开始自责“我太敏感”。从神经科学的角度来看,L 的皮质醇(压力荷尔蒙)在男友回家后骤降,而多巴胺(奖赏荷尔蒙)则激增,形成了一次完整的成瘾循环。这种循环让 L 越来越难以离开这段关系,即使她知道这段关系充满了伤害。

二、从“作”到“失控”的日常光谱

在创伤性依恋的关系中,受害者的依恋行为会呈现出不同程度的“失控”状态。轻度时,他们可能会每天查看伴侣的定位几十次,对方稍有延迟回复消息,就会陷入焦虑。中度时,为了挽回关系,他们可能会不惜贷款给对方“创业”,即使知道风险极高,也告诉自己“我不想他失望”。而到了重度,即使伴侣出轨并当众羞辱,他们仍然拒绝分手,理由是“我走了他会崩溃”。

三、一个创伤循环的解剖

以 L 为例,她是一位 25 岁的女孩,她的男友经常在深夜不归,而她则会在这种情况下陷入极度的焦虑和恐慌。当她拨打几十通电话、发送无数条语音后,男友终于回家,给她一个拥抱,说“我只是应酬”。此时,L 的情绪瞬间平复,甚至开始自责“我太敏感”。从神经科学的角度来看,L 的皮质醇(压力荷尔蒙)在男友回家后骤降,而多巴胺(奖赏荷尔蒙)则激增,形成了一次完整的成瘾循环。这种循环让 L 越来越难以离开这段关系,即使她知道这段关系充满了伤害。 四、如何解开创伤性依恋的枷锁?

(一)切断熟悉感

首先,受害者需要意识到这种“强迫性重复”的模式。可以通过写“关系族谱”的方式,列出父母、前任、现任的相似伤害模式,用红笔标注重复点。然后,将这些模式朗读出来并录音,回放给自己听,把“命运”翻译成“模式”,从而打破这种无意识的重复。

(二)打破间歇性强化

受害者可以制定一个 30 天的“戒断表”,每天记录对方“温柔时刻”出现的次数与持续时间,计算真实比例(通常低于 10%)。然后,把这 10% 的温柔写在便利贴上,贴在镜子边,提醒自己“这是样本偏差,不是希望”,从而打破大脑对这种间歇性强化的依赖。

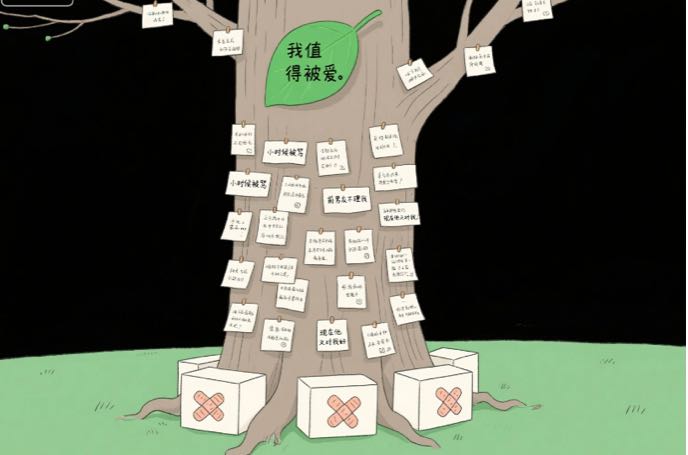

(三)重建自我概念

每天对自己说一句“外化羞耻”的话:“他的暴力是他的选择,不是我的缺陷。”同时,创建一个“自我价值证据库”,每天存入一条自己值得被好好对待的证据,比如朋友的夸奖、完成的工作等。通过这种方式,逐渐重建健康的自我概念。

四、如何解开创伤性依恋的枷锁?

(一)切断熟悉感

首先,受害者需要意识到这种“强迫性重复”的模式。可以通过写“关系族谱”的方式,列出父母、前任、现任的相似伤害模式,用红笔标注重复点。然后,将这些模式朗读出来并录音,回放给自己听,把“命运”翻译成“模式”,从而打破这种无意识的重复。

(二)打破间歇性强化

受害者可以制定一个 30 天的“戒断表”,每天记录对方“温柔时刻”出现的次数与持续时间,计算真实比例(通常低于 10%)。然后,把这 10% 的温柔写在便利贴上,贴在镜子边,提醒自己“这是样本偏差,不是希望”,从而打破大脑对这种间歇性强化的依赖。

(三)重建自我概念

每天对自己说一句“外化羞耻”的话:“他的暴力是他的选择,不是我的缺陷。”同时,创建一个“自我价值证据库”,每天存入一条自己值得被好好对待的证据,比如朋友的夸奖、完成的工作等。通过这种方式,逐渐重建健康的自我概念。 五、安全计划:为自己的安全负责

在创伤性依恋的关系中,安全始终是最重要的。建议受害者制定一个安全计划,包括紧急联系人(姓名 + 电话)、撤退背包(身份证、现金、银行卡、备用手机充电器)以及报警暗号(如给闺蜜发“帮我收快递”,即代表立即报警)。这些措施可以在关键时刻保护自己,避免进一步的伤害。

六、把“离不开”变成“我可以选择留下或离开”

创伤性依恋的本质,是旧伤借新关系求生。真正的改变,不是简单地离开对方,而是把“我值得被好好对待”从口号变成神经系统的新默认路径。当受害者能够真正认识到自己的价值,并学会保护自己时,他们才能真正摆脱这种创伤性依恋的枷锁,走向健康、平等的亲密关系。

你是否也在经历类似的困境?或许现在就是改变的开始。

五、安全计划:为自己的安全负责

在创伤性依恋的关系中,安全始终是最重要的。建议受害者制定一个安全计划,包括紧急联系人(姓名 + 电话)、撤退背包(身份证、现金、银行卡、备用手机充电器)以及报警暗号(如给闺蜜发“帮我收快递”,即代表立即报警)。这些措施可以在关键时刻保护自己,避免进一步的伤害。

六、把“离不开”变成“我可以选择留下或离开”

创伤性依恋的本质,是旧伤借新关系求生。真正的改变,不是简单地离开对方,而是把“我值得被好好对待”从口号变成神经系统的新默认路径。当受害者能够真正认识到自己的价值,并学会保护自己时,他们才能真正摆脱这种创伤性依恋的枷锁,走向健康、平等的亲密关系。

你是否也在经历类似的困境?或许现在就是改变的开始。