婴儿通过吸吮、啃咬探索世界,建立对养育者的基本信任。如果这个阶段的需求未被恰当满足,便可能形成“固着”,成年后可能表现出“口欲固着”特征:

婴儿通过吸吮、啃咬探索世界,建立对养育者的基本信任。如果这个阶段的需求未被恰当满足,便可能形成“固着”,成年后可能表现出“口欲固着”特征:

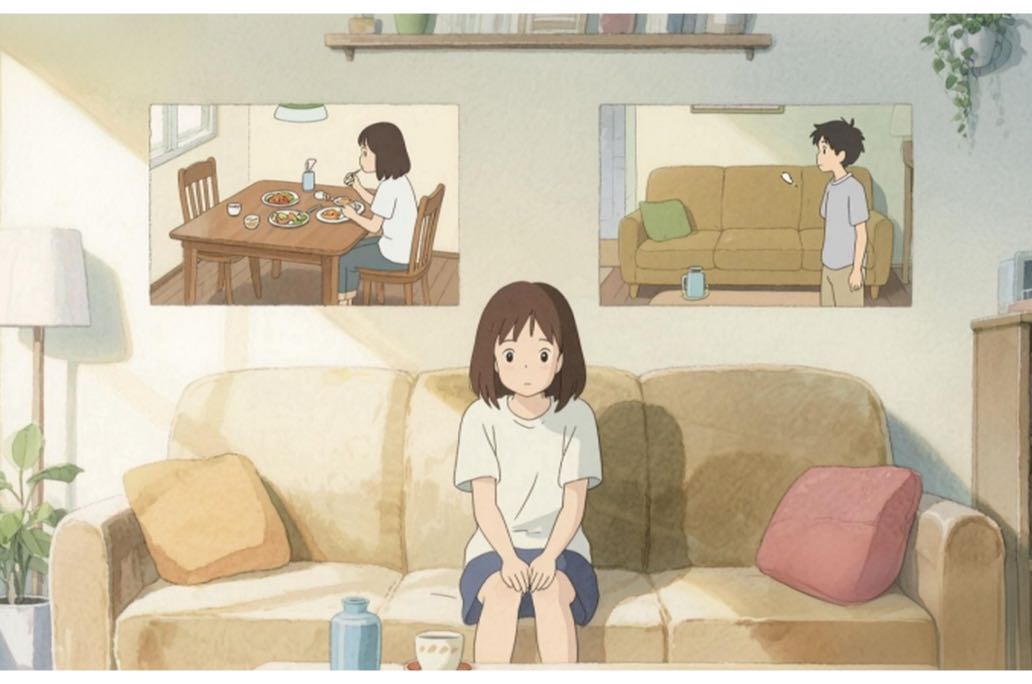

一、过度依赖与分离恐慌:

核心恐惧是我必须紧紧抓住,否则就会失去。失去你,证明我不值得被爱。在行为上表现为持续索求爱意确认,害怕独处,对伴侣行踪异常敏感。

它的根源在于早期信任联结断裂,无法内化“爱是稳定存在”的信念。

一、过度依赖与分离恐慌:

核心恐惧是我必须紧紧抓住,否则就会失去。失去你,证明我不值得被爱。在行为上表现为持续索求爱意确认,害怕独处,对伴侣行踪异常敏感。

它的根源在于早期信任联结断裂,无法内化“爱是稳定存在”的信念。

二、成瘾行为与情感表达障碍:

发展出代偿行为,通过暴食、抽烟、过度说话、咬指甲/吸管来寻求口腔满足感,宣泄未被安抚的焦虑。

二、成瘾行为与情感表达障碍:

发展出代偿行为,通过暴食、抽烟、过度说话、咬指甲/吸管来寻求口腔满足感,宣泄未被安抚的焦虑。

造成述情障碍,难以主动表达自身感受与需求(如同等待“投喂”),习惯被动等待他人猜测、满足或“出头”。抗拒主动争取幸福,潜意识认为自己“不配”。

它的根源来自于口腔探索被抑制,导致通过身体行动释放焦虑的通道受阻,以及主动获取满足的能力未被发展。

造成述情障碍,难以主动表达自身感受与需求(如同等待“投喂”),习惯被动等待他人猜测、满足或“出头”。抗拒主动争取幸福,潜意识认为自己“不配”。

它的根源来自于口腔探索被抑制,导致通过身体行动释放焦虑的通道受阻,以及主动获取满足的能力未被发展。

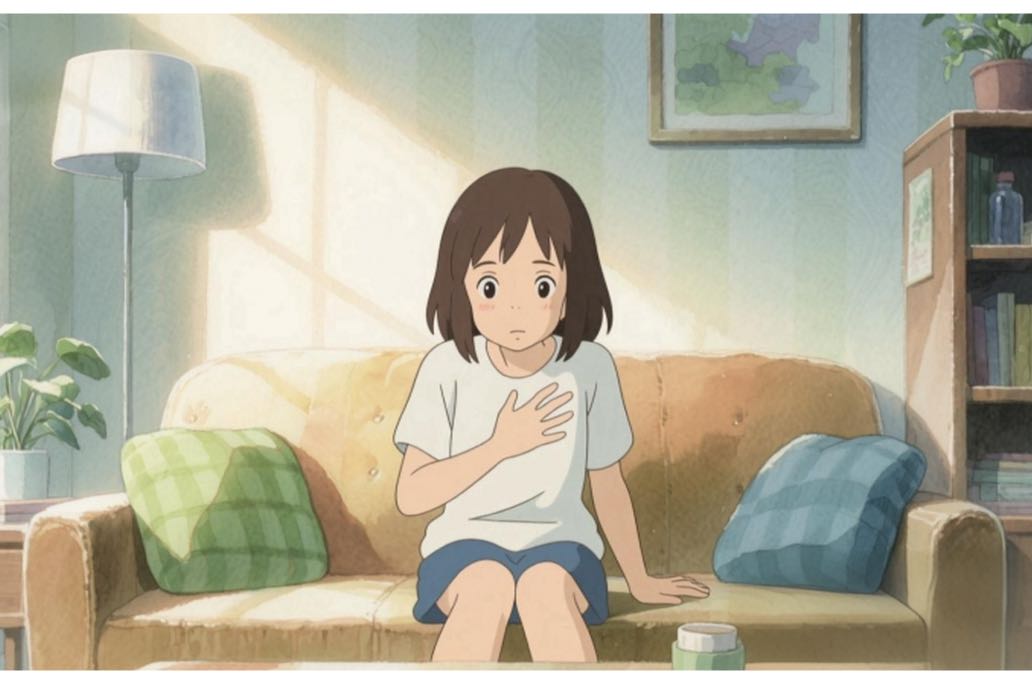

破局之道:看见、接纳与自我养育

理解“口欲固着”并非指责,而是看见童年缺失的钥匙。改变始于深刻的自我觉察与接纳:

看见即疗愈的开始:认识到那些“过度依赖”、“莫名恐慌”、“说不出口的需求”、“成瘾习惯”,并非你“性格缺陷”,而是早期未被满足的呼唤。这份看见本身就能带来巨大的释然。

破局之道:看见、接纳与自我养育

理解“口欲固着”并非指责,而是看见童年缺失的钥匙。改变始于深刻的自我觉察与接纳:

看见即疗愈的开始:认识到那些“过度依赖”、“莫名恐慌”、“说不出口的需求”、“成瘾习惯”,并非你“性格缺陷”,而是早期未被满足的呼唤。这份看见本身就能带来巨大的释然。

深度自我接纳:停止批判过去的自己。接纳“那个因需求被拒而惊恐的婴儿”依然存在你心里。接纳不完美,是打破轮回的第一步。告诉自己:“这不是我的错,但改变的责任在我。”

深度自我接纳:停止批判过去的自己。接纳“那个因需求被拒而惊恐的婴儿”依然存在你心里。接纳不完美,是打破轮回的第一步。告诉自己:“这不是我的错,但改变的责任在我。”

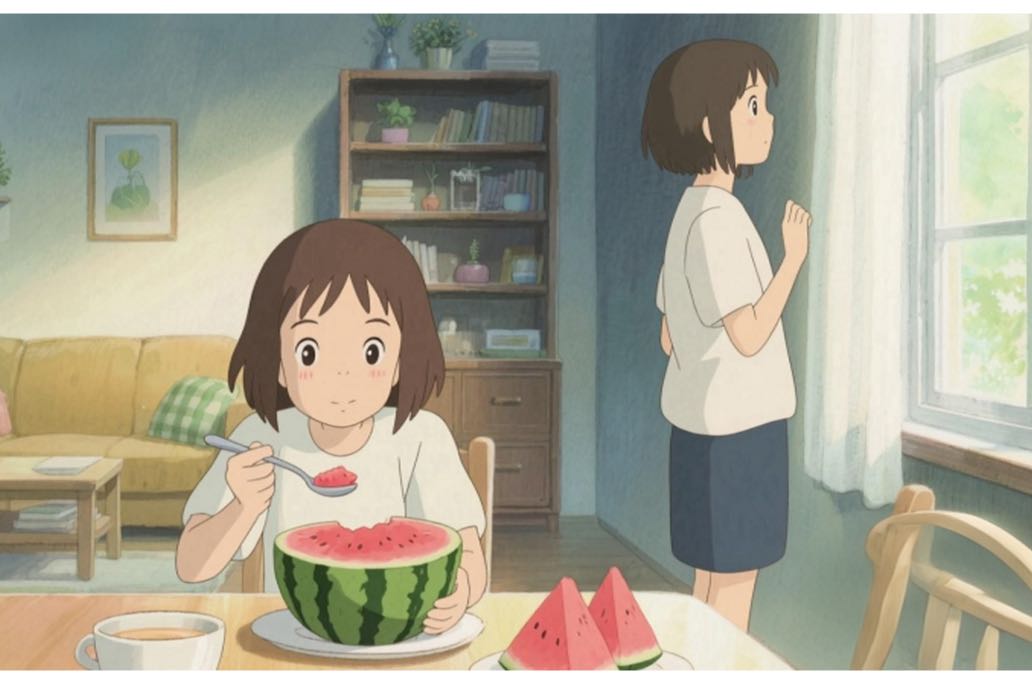

成为自己的“好父母”:主动进行自我满足。当想吃一块西瓜却习惯性等待时,主动拿起它,告诉自己:“我有权满足自己。”当有情绪却难以表达时,尝试用语言说出来,哪怕只是对自己。每一次主动的自我关怀,都是在修复断裂的信任,重建“我值得”、“我能行”的内在信念。

成为自己的“好父母”:主动进行自我满足。当想吃一块西瓜却习惯性等待时,主动拿起它,告诉自己:“我有权满足自己。”当有情绪却难以表达时,尝试用语言说出来,哪怕只是对自己。每一次主动的自我关怀,都是在修复断裂的信任,重建“我值得”、“我能行”的内在信念。

微小行动打破轮回:无需巨变。在每一次感到“不配”、想依赖、想用食物/言语填满空虚时,有意识地选择一次“主动满足”或“直接表达”。成功一次,就为大脑建立了新路径。自我满足的能力,是挣脱依赖枷锁的利器。

微小行动打破轮回:无需巨变。在每一次感到“不配”、想依赖、想用食物/言语填满空虚时,有意识地选择一次“主动满足”或“直接表达”。成功一次,就为大脑建立了新路径。自我满足的能力,是挣脱依赖枷锁的利器。

口欲期缺失的伤痕,无需用一生去背负。当你成为自己内在小孩的守护者,学会自我滋养,那些源于匮乏的抓取、恐慌与沉默,终将在接纳与主动的力量中渐渐消散。真正的亲密关系,始于你与自己内在的和解与信任。重建这份信任,任何时候都不晚。

口欲期缺失的伤痕,无需用一生去背负。当你成为自己内在小孩的守护者,学会自我滋养,那些源于匮乏的抓取、恐慌与沉默,终将在接纳与主动的力量中渐渐消散。真正的亲密关系,始于你与自己内在的和解与信任。重建这份信任,任何时候都不晚。