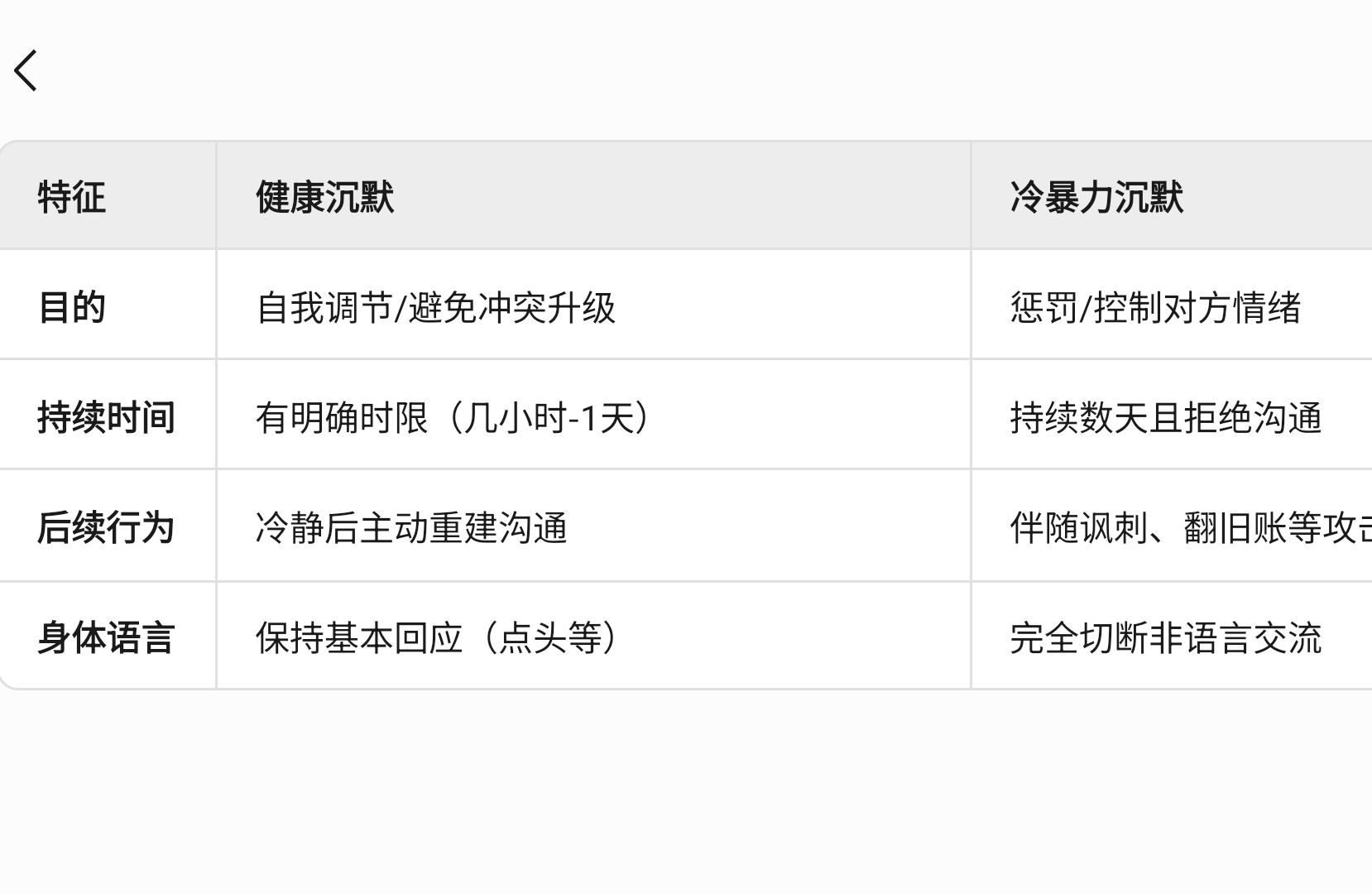

一、本质区别:沉默的动机与功能

一、本质区别:沉默的动机与功能 二、男性沉默的常见健康成因

1. 生理层面

- 睾酮水平较高导致压力下更倾向「战斗或逃跑」反应

- 大脑胼胝体较薄,语言-情绪转换较慢(需要更长时间组织表达)

2. 心理机制

- 「问题解决优先」思维:认为没想好解决方案时说话会恶化事态

- 洞穴效应(Cave Syndrome):压力时需要独处恢复心理能量

3. 社会影响

- 传统性别教养中「男儿有泪不轻弹」的规训遗留

- 对「情绪化=软弱」的错误认知

三、冷暴力的6个识别标志

1. 工具性:故意用沉默作为惩罚手段(如:「看你下次还敢不敢」)

2. 选择性:对其他人正常交流,只针对伴侣封闭

3. 阶段性:伴随「热情-冷漠」的循环操控(间歇性强化)

4. 免责性:用「我需要空间」合理化长期情感忽视

5. 转移性:拒绝讨论核心矛盾,用沉默逃避责任

6. 毁灭性:导致受害者持续自我怀疑(区别于健康沉默后的反思)

四、科学应对策略

当遭遇健康沉默时:

- 给予2-24小时缓冲期(依矛盾严重程度调整)

- 用非对抗方式约定重启时间(如:「等你准备好我们今晚8点聊聊?」)

- 提供替代沟通渠道(写字条/发消息代替当面交谈)

面对冷暴力沉默时:

1. 设置明确底线:「我可以给你空间,但超过48小时不回应会影响我们的信任」

2. 打破操控循环:停止过度自省,记录事实而非感受(如:「这是本月第3次无故断联」)

3. 建立「破窗效应」防护:不因对方沉默而放弃原有安排(如照常聚餐、见朋友)

五、关系改善工具

1. 情绪温度计:共同制定0-10分的沉默预警值(如:超过6分需主动报备)

2. 沉默翻译器:提前约定「沉默语言」对应含义(如:

- 背对玩手机=「我需要1小时消化」

- 出门散步=「希望你能主动关心」)

3. 三明治沟通法:

- 第一层:肯定关系(「我知道你很重视我们」)

- 第二层:表达需求(「下次沉默时能不能捏下我的手让我知道?」)

- 第三层:强化安全(「这不会减少对你的尊重」)

需警惕的情况:当沉默伴随长期情感否定(如「你总小题大做」)、社交隔离或经济控制时,可能已升级为精神虐待,建议寻求帮助。

哈佛大学研究显示,男性平均每日说话量约为女性1/3,这是进化形成的沟通差异。关键不在于沉默本身,而在于是否用沉默维系关系而非破坏关系。

二、男性沉默的常见健康成因

1. 生理层面

- 睾酮水平较高导致压力下更倾向「战斗或逃跑」反应

- 大脑胼胝体较薄,语言-情绪转换较慢(需要更长时间组织表达)

2. 心理机制

- 「问题解决优先」思维:认为没想好解决方案时说话会恶化事态

- 洞穴效应(Cave Syndrome):压力时需要独处恢复心理能量

3. 社会影响

- 传统性别教养中「男儿有泪不轻弹」的规训遗留

- 对「情绪化=软弱」的错误认知

三、冷暴力的6个识别标志

1. 工具性:故意用沉默作为惩罚手段(如:「看你下次还敢不敢」)

2. 选择性:对其他人正常交流,只针对伴侣封闭

3. 阶段性:伴随「热情-冷漠」的循环操控(间歇性强化)

4. 免责性:用「我需要空间」合理化长期情感忽视

5. 转移性:拒绝讨论核心矛盾,用沉默逃避责任

6. 毁灭性:导致受害者持续自我怀疑(区别于健康沉默后的反思)

四、科学应对策略

当遭遇健康沉默时:

- 给予2-24小时缓冲期(依矛盾严重程度调整)

- 用非对抗方式约定重启时间(如:「等你准备好我们今晚8点聊聊?」)

- 提供替代沟通渠道(写字条/发消息代替当面交谈)

面对冷暴力沉默时:

1. 设置明确底线:「我可以给你空间,但超过48小时不回应会影响我们的信任」

2. 打破操控循环:停止过度自省,记录事实而非感受(如:「这是本月第3次无故断联」)

3. 建立「破窗效应」防护:不因对方沉默而放弃原有安排(如照常聚餐、见朋友)

五、关系改善工具

1. 情绪温度计:共同制定0-10分的沉默预警值(如:超过6分需主动报备)

2. 沉默翻译器:提前约定「沉默语言」对应含义(如:

- 背对玩手机=「我需要1小时消化」

- 出门散步=「希望你能主动关心」)

3. 三明治沟通法:

- 第一层:肯定关系(「我知道你很重视我们」)

- 第二层:表达需求(「下次沉默时能不能捏下我的手让我知道?」)

- 第三层:强化安全(「这不会减少对你的尊重」)

需警惕的情况:当沉默伴随长期情感否定(如「你总小题大做」)、社交隔离或经济控制时,可能已升级为精神虐待,建议寻求帮助。

哈佛大学研究显示,男性平均每日说话量约为女性1/3,这是进化形成的沟通差异。关键不在于沉默本身,而在于是否用沉默维系关系而非破坏关系。