一、为什么陪伴换不来亲密?神经科学揭秘

“无效陪伴”三大陷阱:

1. 人在心离

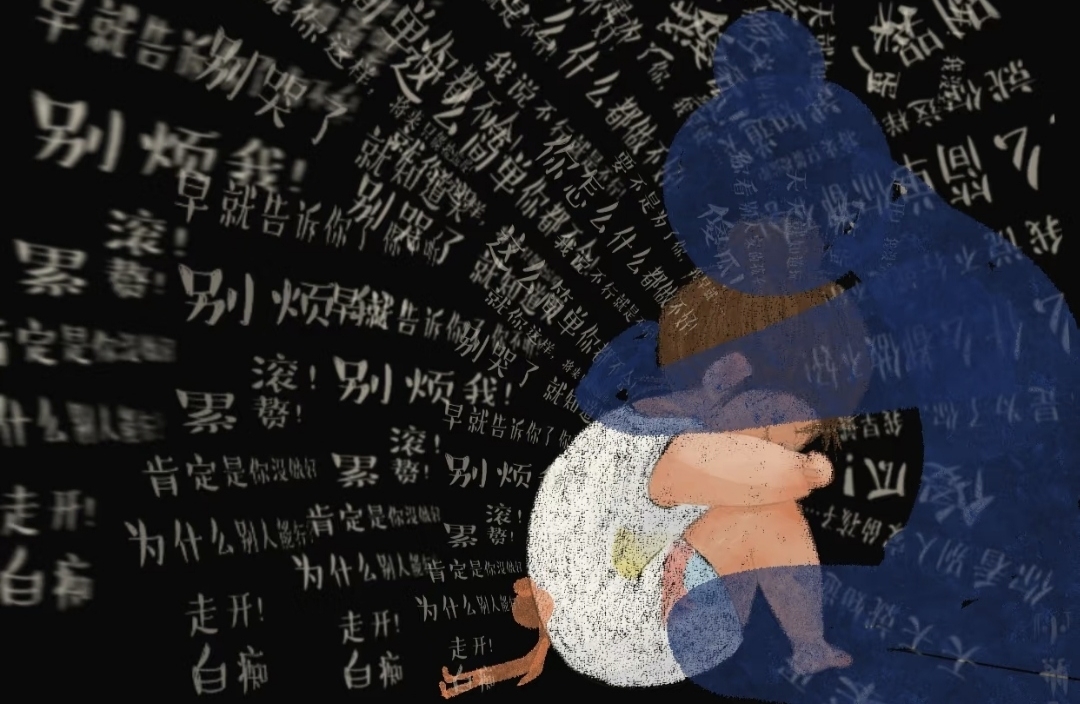

陪玩时回消息?孩子大脑会捕捉“虚假在场”,触发“情感忽视”警报

2. 考核式互动

“必须跳满100个”——陪伴变任务,孩子只听见“我不够好”

3. 灭火>共情

孩子哭诉被孤立,你急着分析,却漏了关键句:“你很难过吧?”

▶ 转折点:真陪伴需激活“镜像神经元”——父母全情投入时,孩子会本能模仿并建立深层信任。

一、为什么陪伴换不来亲密?神经科学揭秘

“无效陪伴”三大陷阱:

1. 人在心离

陪玩时回消息?孩子大脑会捕捉“虚假在场”,触发“情感忽视”警报

2. 考核式互动

“必须跳满100个”——陪伴变任务,孩子只听见“我不够好”

3. 灭火>共情

孩子哭诉被孤立,你急着分析,却漏了关键句:“你很难过吧?”

▶ 转折点:真陪伴需激活“镜像神经元”——父母全情投入时,孩子会本能模仿并建立深层信任。

二、三步升级陪伴质量

招式1:【15分钟心灵共振】

错误:“先写完作业再陪你”

操作:

① 每天设黄金15分钟(晚饭后最佳)

② 用“亲子共鸣箱”抽话题(如“最害怕的事”)

③ 守则:不打断、不说教,只说“后来呢?”

💡 效果:孩子主动倾诉率+65%** (2024最新数据数据)

招式2:【错误转化仪式】

孩子打翻牛奶时:

灾难回应: “怎么这么不小心!”

重塑话术:

1. 递抹布:“恭喜解锁‘地板清洁师’体验卡!”

2. 清理时问:“杯子怎么叛逃的?下次怎么逮捕它?”

3. 睡前复盘:“今天制服牛奶叛军,记一等功!”

▶ 机制:外化错误为第三方角色,切断“犯错=自我否定”神经链

招式3:【需求翻译训练】

孩子哭闹要玩具:

错误应对: “再闹就回家!”

解码术:

① 蹲下平视:“你喜欢它什么?”(翻译需求)

② 溯源:“上周小宇带机甲时大家都围着他…”(挖深层渴望)

③ 替代方案:“给它起名画本上,周末约小宇联合作战?”

🌟 本质:所有“不合理”行为都是未被识别的需求信号

三、需干预的预警信号

出现以下情况请警惕:

- 孩子持续2周回避眼神

- 你陪伴时产生“生理厌恶”(心慌/手抖)

- 孩子出现退行行为(如已分床又要求陪睡)

> 案例见证(已授权):

> 父子从“吼叫对峙”到共筑树屋

> 父亲感言: “读懂求救信号,改变自然发生”

今晚行动指南

对孩子说:“你当老师,教妈妈玩最爱的游戏好吗?”(结果将震撼你)

四、为什么普通方法失效?

修复需打通三重关:

🔒 认知关:识别自身互动盲区

🔒 情绪关:切断“焦虑-指责”循环

🔒 行为关:重建神经反应通路

> 关键提醒:亲子裂痕超半年者,常需外力破局

教育不是雕刻,是唤醒——俯身倾听土地,种子自会破土

二、三步升级陪伴质量

招式1:【15分钟心灵共振】

错误:“先写完作业再陪你”

操作:

① 每天设黄金15分钟(晚饭后最佳)

② 用“亲子共鸣箱”抽话题(如“最害怕的事”)

③ 守则:不打断、不说教,只说“后来呢?”

💡 效果:孩子主动倾诉率+65%** (2024最新数据数据)

招式2:【错误转化仪式】

孩子打翻牛奶时:

灾难回应: “怎么这么不小心!”

重塑话术:

1. 递抹布:“恭喜解锁‘地板清洁师’体验卡!”

2. 清理时问:“杯子怎么叛逃的?下次怎么逮捕它?”

3. 睡前复盘:“今天制服牛奶叛军,记一等功!”

▶ 机制:外化错误为第三方角色,切断“犯错=自我否定”神经链

招式3:【需求翻译训练】

孩子哭闹要玩具:

错误应对: “再闹就回家!”

解码术:

① 蹲下平视:“你喜欢它什么?”(翻译需求)

② 溯源:“上周小宇带机甲时大家都围着他…”(挖深层渴望)

③ 替代方案:“给它起名画本上,周末约小宇联合作战?”

🌟 本质:所有“不合理”行为都是未被识别的需求信号

三、需干预的预警信号

出现以下情况请警惕:

- 孩子持续2周回避眼神

- 你陪伴时产生“生理厌恶”(心慌/手抖)

- 孩子出现退行行为(如已分床又要求陪睡)

> 案例见证(已授权):

> 父子从“吼叫对峙”到共筑树屋

> 父亲感言: “读懂求救信号,改变自然发生”

今晚行动指南

对孩子说:“你当老师,教妈妈玩最爱的游戏好吗?”(结果将震撼你)

四、为什么普通方法失效?

修复需打通三重关:

🔒 认知关:识别自身互动盲区

🔒 情绪关:切断“焦虑-指责”循环

🔒 行为关:重建神经反应通路

> 关键提醒:亲子裂痕超半年者,常需外力破局

教育不是雕刻,是唤醒——俯身倾听土地,种子自会破土