强迫性重复:我们为何总被相似的人吸引?

心理学家弗洛伊德提出,人会无意识重复自己早期的情感模式。比如童年缺乏安全感的人,反而更容易被若即若离的伴侣吸引。

这不是因为你“傻”,而是潜意识试图通过重现场景来完成过去未解决的情感课题。就像总希望“这次会不一样”。可结果往往是:同样的剧本,同样的受伤。

强迫性重复:我们为何总被相似的人吸引?

心理学家弗洛伊德提出,人会无意识重复自己早期的情感模式。比如童年缺乏安全感的人,反而更容易被若即若离的伴侣吸引。

这不是因为你“傻”,而是潜意识试图通过重现场景来完成过去未解决的情感课题。就像总希望“这次会不一样”。可结果往往是:同样的剧本,同样的受伤。

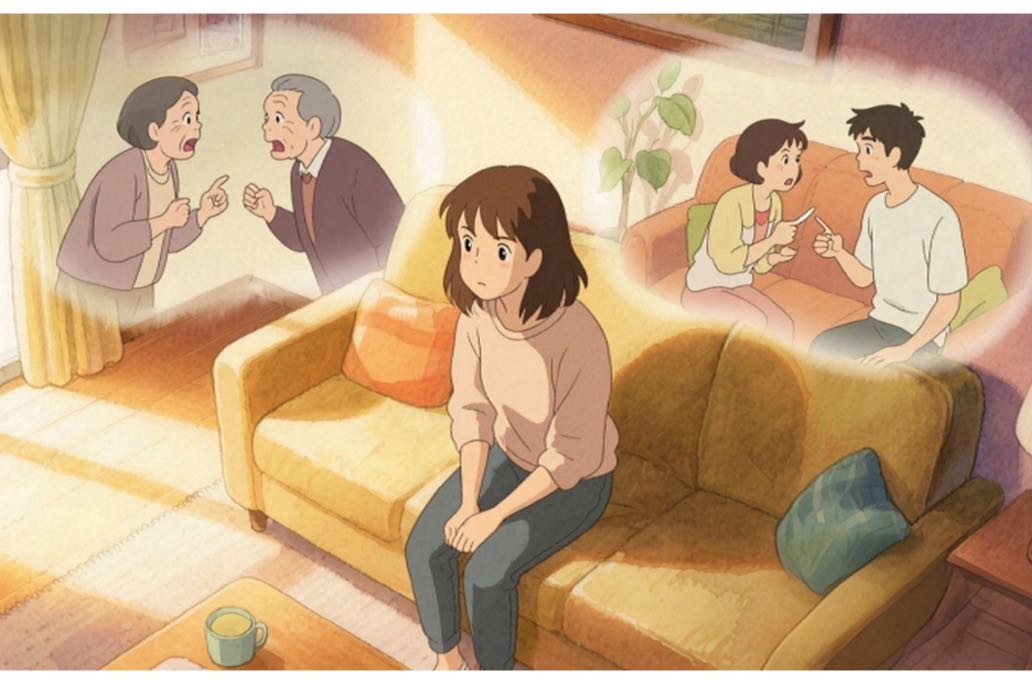

镜像学习:父母的相处模式,如何刻进我们的本能?

我们最初学习“爱”的方式,来自观察父母。如果童年常见到争吵、冷战或压抑,我们大脑中的镜像神经元便会默默记下这种互动模式,并误以为:“这就是亲密关系该有的样子”。

于是长大后,即便理智上讨厌冲突,却仍在无形中复制父母的沟通习惯。比如回避问题、压抑情绪,甚至用愤怒表达在乎。

镜像学习:父母的相处模式,如何刻进我们的本能?

我们最初学习“爱”的方式,来自观察父母。如果童年常见到争吵、冷战或压抑,我们大脑中的镜像神经元便会默默记下这种互动模式,并误以为:“这就是亲密关系该有的样子”。

于是长大后,即便理智上讨厌冲突,却仍在无形中复制父母的沟通习惯。比如回避问题、压抑情绪,甚至用愤怒表达在乎。

代际传递:创伤真的会“遗传”吗?

未能妥善处理的创伤,常常会透过家庭悄悄传递。常见的形式有:

- 行为复制:复制父母发泄情绪的方式(如冷暴力、指责)

- 使命转移:背负父母未完成的期待,导致在关系中迷失自我

- 反向形成:极力活成“和父母相反的人”,却因过度防备无法真正亲密

代际传递:创伤真的会“遗传”吗?

未能妥善处理的创伤,常常会透过家庭悄悄传递。常见的形式有:

- 行为复制:复制父母发泄情绪的方式(如冷暴力、指责)

- 使命转移:背负父母未完成的期待,导致在关系中迷失自我

- 反向形成:极力活成“和父母相反的人”,却因过度防备无法真正亲密

如何走出轮回:给自己一个新的开始

要真正打破重复的情感模式,需要系统、耐心且具体的方法。以下四个步骤,你可以从现在开始尝试:

一、深度自我观察:建立“情绪觉察笔记”

不要只在情绪爆发时自责,而是日常记录触发强烈情绪的人、事件和身体反应。例如:“当他没回消息,我胃部紧张,想到‘他肯定不在乎我了’”。连续记录一周,你会清晰看到自己的情绪触发器和惯性思维。

如何走出轮回:给自己一个新的开始

要真正打破重复的情感模式,需要系统、耐心且具体的方法。以下四个步骤,你可以从现在开始尝试:

一、深度自我观察:建立“情绪觉察笔记”

不要只在情绪爆发时自责,而是日常记录触发强烈情绪的人、事件和身体反应。例如:“当他没回消息,我胃部紧张,想到‘他肯定不在乎我了’”。连续记录一周,你会清晰看到自己的情绪触发器和惯性思维。

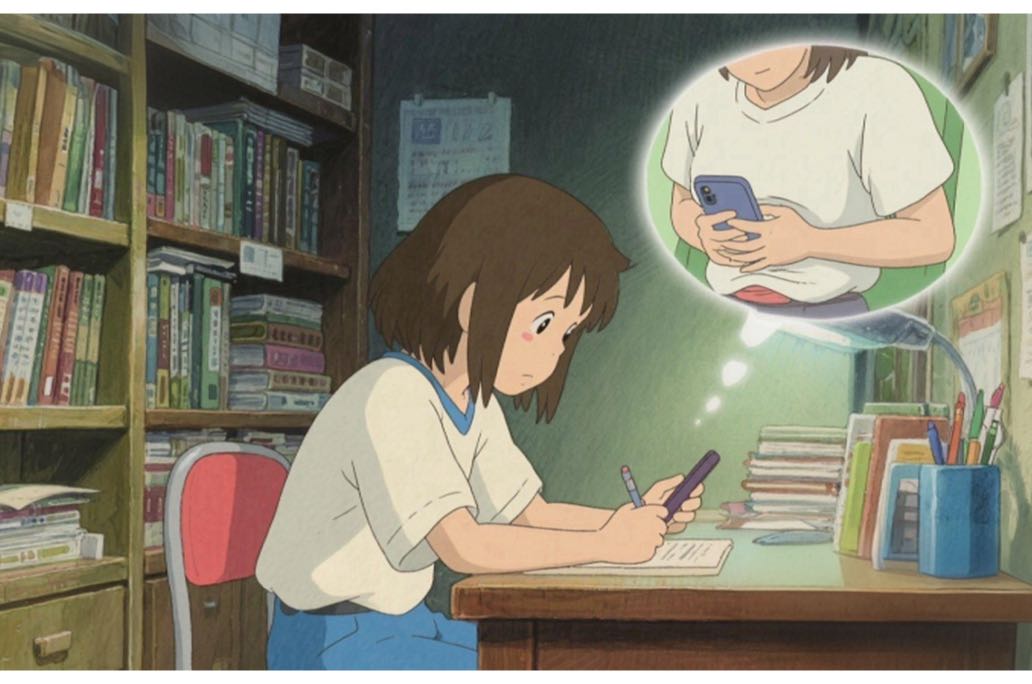

二、回溯童年模式:填写“关系溯源清单”

问自己几个关键问题,诚实写下第一反应:

- 我父母如何处理冲突?______

- 他们表达爱的方式是?______

- 当我哭泣/愤怒时,他们通常回应?______

- 我最熟悉的“爱的感觉”是?(如:紧张感、疏离感、付出感)______

答案本身就在告诉你:你在重复什么,又渴望改写什么。

二、回溯童年模式:填写“关系溯源清单”

问自己几个关键问题,诚实写下第一反应:

- 我父母如何处理冲突?______

- 他们表达爱的方式是?______

- 当我哭泣/愤怒时,他们通常回应?______

- 我最熟悉的“爱的感觉”是?(如:紧张感、疏离感、付出感)______

答案本身就在告诉你:你在重复什么,又渴望改写什么。

三、设计“改写实验”:从小事开始主动回应

在洞察模式后,主动设计新回应方式,比如:

- 惯性反应:对方冷言冷语,你立刻反击或沉默崩溃

- 新回应:告诉对方,“我现在感到很难过,我需要一点时间冷静,我们再聊好吗?”

重点不是对方是否改变,而是你验证了自己“可以有不同的选择”。

三、设计“改写实验”:从小事开始主动回应

在洞察模式后,主动设计新回应方式,比如:

- 惯性反应:对方冷言冷语,你立刻反击或沉默崩溃

- 新回应:告诉对方,“我现在感到很难过,我需要一点时间冷静,我们再聊好吗?”

重点不是对方是否改变,而是你验证了自己“可以有不同的选择”。

四、建立支持系统:寻找见证者和反馈者

改变潜意识的习惯极难独自完成。可以:

- 与信任的朋友约定“情绪报警机制”:当你又陷入旧模式时,对方用你们约定的话提醒你,如“这是事实还是你的故事?”

- 寻求帮助:心理咨询师能帮你识别隐藏的重复行为、提供安全表达和练习场景。

四、建立支持系统:寻找见证者和反馈者

改变潜意识的习惯极难独自完成。可以:

- 与信任的朋友约定“情绪报警机制”:当你又陷入旧模式时,对方用你们约定的话提醒你,如“这是事实还是你的故事?”

- 寻求帮助:心理咨询师能帮你识别隐藏的重复行为、提供安全表达和练习场景。

最后记得:

改变不是直线向上的。你会退回旧习惯,甚至感到比以前更敏感——这都是因为你在清醒地面对曾经回避的创伤。温柔地对待这个过程,每一个微小的新回应,都在重新训练你的大脑和关系本能。

最后记得:

改变不是直线向上的。你会退回旧习惯,甚至感到比以前更敏感——这都是因为你在清醒地面对曾经回避的创伤。温柔地对待这个过程,每一个微小的新回应,都在重新训练你的大脑和关系本能。