这很可能与你6-11岁——“潜伏期”的成长经历有关。

什么是心理潜伏期?

6-11岁,是弗洛伊德提出的心理发展“潜伏期”。这个阶段,孩子的性能量暂时潜伏,注意力转向外界,学校、同伴、社交技能发展是关键。

这很可能与你6-11岁——“潜伏期”的成长经历有关。

什么是心理潜伏期?

6-11岁,是弗洛伊德提出的心理发展“潜伏期”。这个阶段,孩子的性能量暂时潜伏,注意力转向外界,学校、同伴、社交技能发展是关键。

如果这个阶段顺利,孩子将学会合作、沟通,平衡情感与理性。但如果遭受校园霸凌、被团体排斥,或父母冷漠忽视,ta可能携带创伤长大,并在亲密关系中表现出两种典型模式:

如果这个阶段顺利,孩子将学会合作、沟通,平衡情感与理性。但如果遭受校园霸凌、被团体排斥,或父母冷漠忽视,ta可能携带创伤长大,并在亲密关系中表现出两种典型模式:

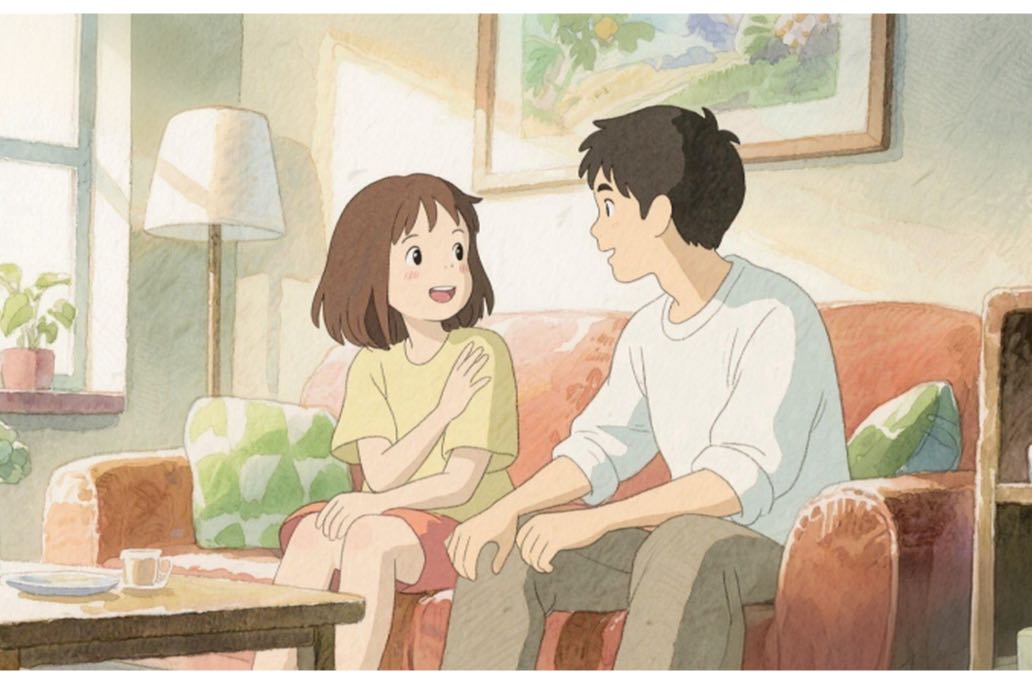

一、情感隔离:爱意卡在喉咙,触碰变得尴尬

难以表达喜欢与渴望,总与伴侣保持距离。对身体接触感到羞耻、焦虑。潜意识认定“自己不配被爱”。

比如:

“接吻时担心对方闻到口气?”

“身体接触时害怕对方嫌弃自己没洗澡?”

“总怀疑‘如果我真实,TA就会离开’?”

这其实都源于童年被排斥、孤立后的自我否定,认为“我不值得”,所以提前防御,不投入,就不会受伤。

一、情感隔离:爱意卡在喉咙,触碰变得尴尬

难以表达喜欢与渴望,总与伴侣保持距离。对身体接触感到羞耻、焦虑。潜意识认定“自己不配被爱”。

比如:

“接吻时担心对方闻到口气?”

“身体接触时害怕对方嫌弃自己没洗澡?”

“总怀疑‘如果我真实,TA就会离开’?”

这其实都源于童年被排斥、孤立后的自我否定,认为“我不值得”,所以提前防御,不投入,就不会受伤。

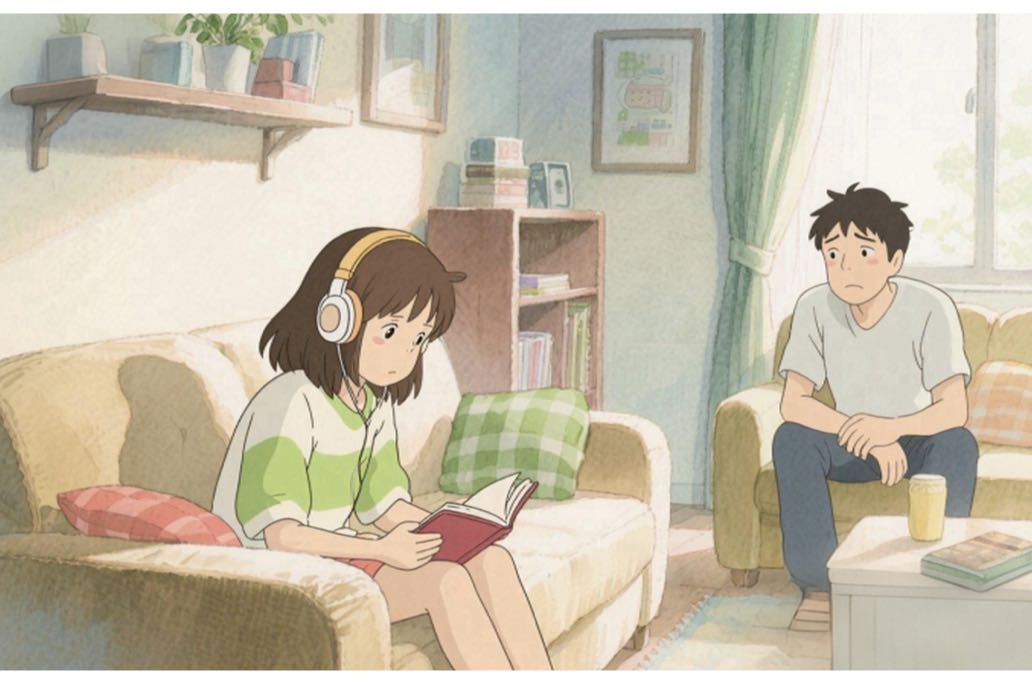

二、过度理性化:戒掉情绪,报复式独立

表现为压抑情感需求,无法与伴侣共情。经常说“随便、都行、你定”,回避真实感受。看起来表面温和,实则疏离,是一种“无声的报复”。

这种“冷”是从哪来的? 这其实是一种对童年中被冷漠对待的反击。 “既然我的感受从不被重视,那干脆不再表达。” 这甚至是对父母的一种无意识报复:你们忽略我,我也学会忽略别人。

二、过度理性化:戒掉情绪,报复式独立

表现为压抑情感需求,无法与伴侣共情。经常说“随便、都行、你定”,回避真实感受。看起来表面温和,实则疏离,是一种“无声的报复”。

这种“冷”是从哪来的? 这其实是一种对童年中被冷漠对待的反击。 “既然我的感受从不被重视,那干脆不再表达。” 这甚至是对父母的一种无意识报复:你们忽略我,我也学会忽略别人。

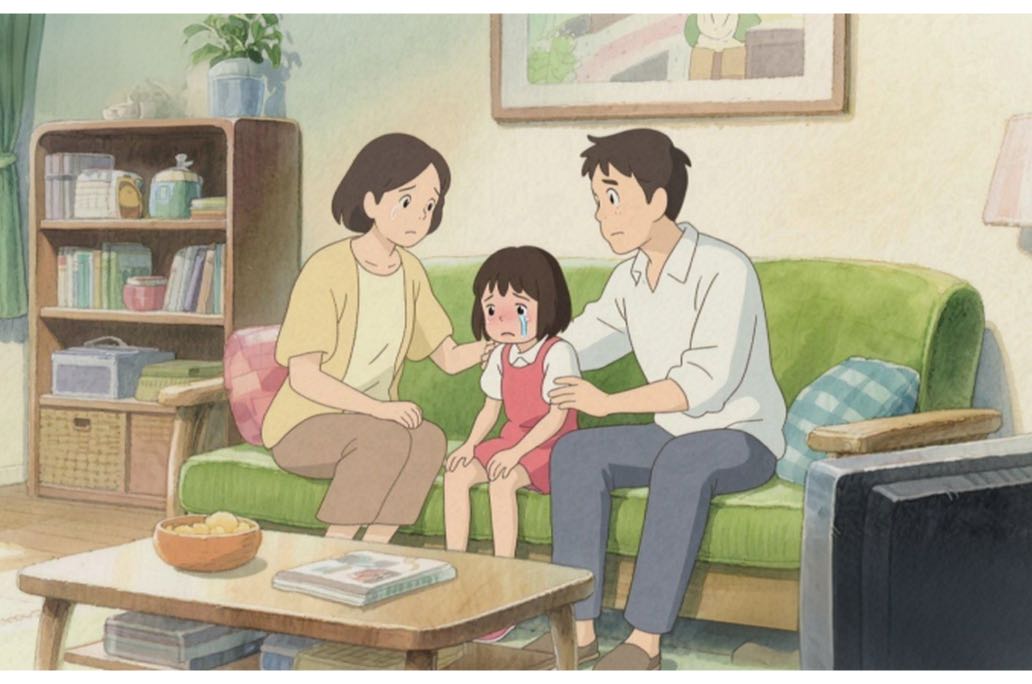

父母可以怎么做?(如果你已是父母,请收好)

一、别用成人标准要求孩子。孩子的世界很小,被孤立、嘲笑是天大的事。

二、先共情,再解决问题。“你当时一定很难过吧”比“为什么就欺负你?”有用一百倍。

三、不必强行替ta解决问题。陪伴和接纳本身就能疗愈。告诉孩子:“任何事都可以和爸爸妈妈说。”

父母可以怎么做?(如果你已是父母,请收好)

一、别用成人标准要求孩子。孩子的世界很小,被孤立、嘲笑是天大的事。

二、先共情,再解决问题。“你当时一定很难过吧”比“为什么就欺负你?”有用一百倍。

三、不必强行替ta解决问题。陪伴和接纳本身就能疗愈。告诉孩子:“任何事都可以和爸爸妈妈说。”

给曾经那个“被孤立”的你的心理建议:

识别旧模式,意识到“我不是不会爱,我只是曾被伤害”。练习表达,从小事开始说“我想要”“我不喜欢”。接受脆弱:真正的亲密,来自于敢于展露真实。

潜伏期创伤不是定局,而是一道可以温柔拆解的印记。你值得安心地去爱,也值得被爱。就像孩子原本应该被对待的那样。

给曾经那个“被孤立”的你的心理建议:

识别旧模式,意识到“我不是不会爱,我只是曾被伤害”。练习表达,从小事开始说“我想要”“我不喜欢”。接受脆弱:真正的亲密,来自于敢于展露真实。

潜伏期创伤不是定局,而是一道可以温柔拆解的印记。你值得安心地去爱,也值得被爱。就像孩子原本应该被对待的那样。