一、失重的人生有多可怕

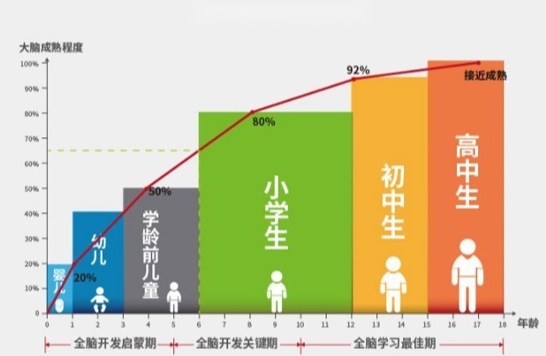

我们总说压力山大,但真正的恐怖故事发生在某科技公司。他们给程序员配备睡眠舱、24小时米其林厨师,结果三个月内项目进度倒退40%。那些曾在硅谷叱咤风云的工程师,慢慢变成了每天打游戏、看剧的"沙发土豆"。这不是虚构,哈佛商学院追踪研究显示:完全无压力的环境会让人的决策能力在六周内退化到青少年水平。

神经学家发现,当大脑失去挑战信号,前额叶皮层就像长期闲置的机器开始生锈。就像我邻居王叔退休后每天看电视,现在连手机支付都要反复教。更可怕的是,多巴胺系统会陷入恶性循环——越轻松越需要更强刺激,最终演变成病态的猎奇心理。

一、失重的人生有多可怕

我们总说压力山大,但真正的恐怖故事发生在某科技公司。他们给程序员配备睡眠舱、24小时米其林厨师,结果三个月内项目进度倒退40%。那些曾在硅谷叱咤风云的工程师,慢慢变成了每天打游戏、看剧的"沙发土豆"。这不是虚构,哈佛商学院追踪研究显示:完全无压力的环境会让人的决策能力在六周内退化到青少年水平。

神经学家发现,当大脑失去挑战信号,前额叶皮层就像长期闲置的机器开始生锈。就像我邻居王叔退休后每天看电视,现在连手机支付都要反复教。更可怕的是,多巴胺系统会陷入恶性循环——越轻松越需要更强刺激,最终演变成病态的猎奇心理。

二、压力是生命的隐形教练

老家菜市场卖豆腐的张婶,每天凌晨三点起床磨豆子。六十五岁的她思维敏捷,算账比计算器还快。这不是偶然,耶鲁大学"认知储备"理论证实:持续适度的脑力体力挑战,能让人保持年轻态。就像健身房常说的"没有撕裂就没有生长",精神肌肉同样需要锤炼。

生物进化给我们留下了奇妙设定:皮质醇在清晨达到峰值,催人奋进;傍晚褪黑素上升,助人安眠。这个天然节律被无数创业者验证——张一鸣坚持"每天进步1%"的微压力策略,王健林至今保持7点晨会制度。他们深谙一个真理:压力不是敌人,而是丈量生命张力的标尺。

二、压力是生命的隐形教练

老家菜市场卖豆腐的张婶,每天凌晨三点起床磨豆子。六十五岁的她思维敏捷,算账比计算器还快。这不是偶然,耶鲁大学"认知储备"理论证实:持续适度的脑力体力挑战,能让人保持年轻态。就像健身房常说的"没有撕裂就没有生长",精神肌肉同样需要锤炼。

生物进化给我们留下了奇妙设定:皮质醇在清晨达到峰值,催人奋进;傍晚褪黑素上升,助人安眠。这个天然节律被无数创业者验证——张一鸣坚持"每天进步1%"的微压力策略,王健林至今保持7点晨会制度。他们深谙一个真理:压力不是敌人,而是丈量生命张力的标尺。

三、与压力共舞的智慧

上海外企高管李薇的减压妙招值得借鉴:她把年度目标拆解成52个"周末挑战",从"完成5公里跑"到"读一本书"。这暗合心理学中的"原则",通过可量化、有时限的小目标保持适度紧张感。就像园丁修剪盆栽,既不让枝桠疯长,也不遏制生机。

神经科学家安德鲁·休伯曼建议采用"90分钟工作法":把任务分解为可完成的片段,在每个单元注入轻微压力。就像弓箭手拉弓,太松箭射不出,太紧弓弦会断。我实践这个方法后,不仅工作效率提升30%,焦虑发作次数减少了一半。

三、与压力共舞的智慧

上海外企高管李薇的减压妙招值得借鉴:她把年度目标拆解成52个"周末挑战",从"完成5公里跑"到"读一本书"。这暗合心理学中的"原则",通过可量化、有时限的小目标保持适度紧张感。就像园丁修剪盆栽,既不让枝桠疯长,也不遏制生机。

神经科学家安德鲁·休伯曼建议采用"90分钟工作法":把任务分解为可完成的片段,在每个单元注入轻微压力。就像弓箭手拉弓,太松箭射不出,太紧弓弦会断。我实践这个方法后,不仅工作效率提升30%,焦虑发作次数减少了一半。

站在黄浦江边看航船,没有压舱物的船会被风浪掀翻,装载过重的船会沉没。2023年《柳叶刀》研究显示,保持轻微压力的人群,阿尔茨海默病发病率降低41%。或许生命的真谛就像古希腊德尔斐神谕说的:"认识你自己",在紧绷与松弛间找到独属的节奏。毕竟,弹簧若永不压缩,终究会变成废铁;人若永远漂浮,终将失去行走的力量。

站在黄浦江边看航船,没有压舱物的船会被风浪掀翻,装载过重的船会沉没。2023年《柳叶刀》研究显示,保持轻微压力的人群,阿尔茨海默病发病率降低41%。或许生命的真谛就像古希腊德尔斐神谕说的:"认识你自己",在紧绷与松弛间找到独属的节奏。毕竟,弹簧若永不压缩,终究会变成废铁;人若永远漂浮,终将失去行走的力量。