你有没有有这种感觉:

在一段感情中,你全心全意地付出,对对方关怀备至,甚至为了对方放弃了自己的一些爱好和社交圈子,可结果对方却越来越冷漠,对这段关系的投入也越来越少;

相反,当你开始专注于自己的生活,提升自我价值,不过分依赖对方时,对方却反而开始主动靠近你,对你更加珍惜。

其实,这就是心理学中的 “反比定律”。

01 什么是反比定律

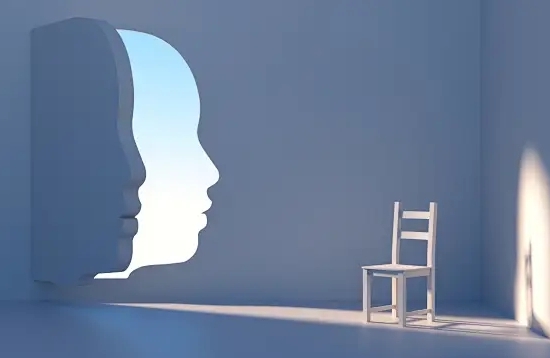

心理学中的反比定律,是指在人际关系(尤其是亲密关系)中,一方的主动付出程度与另一方的投入意愿呈现反向关联的现象。

简单来说,就是当一方过度关注、付出或试图控制对方时,反而会导致对方疏离和投入减少;

而适度抽离、保持自我价值时,却能激发对方的珍惜与主动投入。

这一现象在爱情、友情甚至亲情中都可能出现,它揭示了人际关系中微妙的平衡和互动规律。

02 反比定律的运作机制

1、资源稀缺性原理

人类本能地更重视难以获取的资源。

2、认知失调的张力效应当长期稳定的付出模式被打破,比如一方突然减少联系,对方会因为预期落空而产生心理失衡。为了缓解这种不安,他们可能会主动调整行为,试图恢复关系平衡。比如,习惯了被频繁关心的伴侣,面对对方突然的 “冷淡”,会感到不习惯,进而主动联系对方,求证感情状态,想要弄清楚到底发生了什么。

3、自我决定理论的应用人类对自主权的需求高于被控制感。过度付出往往伴随着隐性控制,像查岗、干涉社交等行为。这些行为会触发对方的反抗机制。例如,妻子总是对丈夫查岗,询问他的行踪,干涉他和朋友的聚会,这会让丈夫感到被束缚,对妻子产生抵触情绪。而当妻子停止查岗,并发展自己的爱好时,丈夫感受到了自主权被尊重,反而主动向妻子报备行程,对这段关系更加投入。 4、社会交换的成本阈值根据社会交换理论,关系中的付出与回报需要动态平衡。单方面过度付出会导致另一方产生 “低投入高收益” 的认知,从而降低维护关系的动力。 比如在一段友情中,A 总是主动组织聚会、帮忙解决问题,而 B 总是坐享其成,从不付出。时间久了,A 会觉得疲惫,B 也会因为不用付出就能获得好处,而不再重视这段友情。 03 反比定律的典型表现场景 1、恋爱中的 “窒息式关怀” 在恋爱中,频繁发消息、包办生活琐事、放弃个人爱好等过度付出行为,往往会加速关系冷却。比如,有些情侣一方总是不停地给对方发消息,询问对方在做什么,对方不及时回复就会一直追问;又或者一方完全包办了生活中的大小事务,让对方失去了自主解决问题的机会。这样的过度关怀,会让对方感到压抑,最终对这段感情产生厌倦。2、控制欲引发的逃离反应通过查岗、干涉社交等方式强化控制,反而会激发对方对自由的渴望。心理学上还有另外一个 “橡皮筋效应”:控制越紧,反弹越强。比如在恋爱关系中,如果一方总是对另一方的社交活动进行干涉,限制对方与朋友的交往,这会让对方觉得自己的自由被剥夺,从而产生逃离这段关系的想法。 3、价值感流失的恶性循环过度关注对方需求而忽视自我成长,会导致个人魅力衰减。比如在前面提到我朋友的案例中,他在恋爱时,为了迎合女友,放弃了自己自己的生活,整天围绕着女友转。久而久之,他失去了自己的光彩,女友也对他失去了兴趣。但当他重拾自己的热爱写作阅读时,重新找回了自信,个人魅力也得以回升。 04 我们如何利用反比效应? 1、建立 “间歇性强化” 模式采用非规律性回应,比如偶尔延迟回复消息,利用心理学中的间歇强化效应维持对方兴趣。在和朋友或恋人交流时,不要总是秒回消息,偶尔隔一段时间再回复,这样可以让对方保持对交流的期待,增加他们对你的关注。 2、设置情感缓冲区保留 20%-30% 的精力用于自我提升,比如培养新技能、拓展社交圈。通过镜像神经元效应传递积极能量。当我们专注于自我成长时,不仅能提升自己的价值,还能通过自身的积极状态影响身边的人,让他们更加欣赏和珍惜我们。 3、实施非对称付出原则遵循 “对方付出 70 分,我方回应 80 分” 的动态平衡,既避免单方面透支,又保持适度引导性。在人际关系中,不要总是单方面地过度付出,要根据对方的付出程度,合理地调整自己的回应,让关系中的付出与回报保持相对平衡。 4、构建心理撤离机制预先设定情感底线,比如连续三次被敷衍则暂停主动联系。通过行为边界重塑价值认知。当我们在关系中遭遇不尊重或敷衍时,要有自己的原则和底线,及时调整自己的行为,让对方意识到我们的价值,从而改变他们的态度。 04 这里是总结心理学家卡尔·荣格说:“一段美好的关系,是两个独立个体的相遇与共鸣。” 反比定律的本质,不是算计或博弈,而是提醒我们:关系需要张弛有度的智慧。 记住,爱是彼此成就,而非相互消耗。最好的关系是,是你在爱他的时候,依然记得爱自己。