人格,是个体在行为、思维、情感等方面呈现出的独特模式,它是一个人区别于他人的内在特质。从心理学角度来看,人格的形成受到多种因素的共同作用,其中遗传因素奠定了基础,环境因素则在人格发展过程中起到了关键的塑造作用。例如,一个人遗传了父母的某些性格特点,同时在成长过程中受到家庭、社会等环境的影响,这些因素相互交织,逐渐形成了其独特的人格。

人格的构成要素

1.性格:性格是人格的核心部分,它决定了一个人对事物的态度和行为方式。例如,有些人性格开朗乐观,面对困难时总是积极向上;而有些人性格内向敏感,在面对压力时容易产生焦虑和退缩。性格的稳定性使得我们在不同情境下能够表现出相对一致的行为模式。同时,性格也具有可塑性,会随着生活经历和环境的变化而有所改变。

2.气质:气质影响着个体的情绪和行为的稳定性。比如,胆汁质的人热情奔放、精力充沛,而抑郁质的人则多愁善感、情感细腻。气质具有先天性,它与个体的生理基础密切相关,但也会受到后天环境的影响。例如,一个原本性格开朗的人在经历了重大挫折后,可能会变得抑郁消沉。

3.认知风格:认知风格反映了个体的思维方式和处理信息的能力。不同的认知风格会导致个体在面对问题时采取不同的策略。比如,有些人善于分析问题,能够迅速抓住事物的本质;而有些人则更倾向于整体把握,注重事物的全局。认知风格的差异会影响个体对世界的认知和理解,进而影响其行为和决策。

人格的理论基础

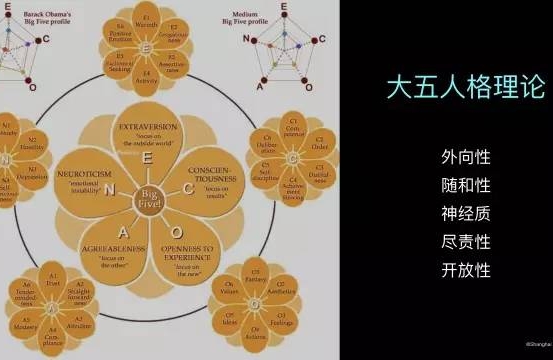

大五人格理论

大五人格理论,也被称为人格的海洋(OCEAN),是目前心理学领域广泛认可的人格理论。该理论通过词汇学方法,发现大约有五种特质可以涵盖人格描述的所有方面,这五个维度分别为开放性、责任心、外倾性、宜人性和神经质(情绪稳定性)。

开放性表现为对新事物、新观念的接受和探索,具有想象、审美、情感丰富、求异、创造、智能等特质。例如,一个具有高度开放性的人可能会对各种艺术形式、科学知识充满兴趣,乐于尝试新的体验,在思维上更加灵活,不拘泥于传统的思维方式。

责任心体现了个体的自律和对任务的认真态度,显示出胜任、公正、条理、尽职、成就、自律、谨慎、克制等特点。一个有责任心的人在工作和生活中往往会严格要求自己,对待任务认真负责,努力完成各项任务,并且能够对自己的行为负责。

外倾性反映了个体的社交能力和活力,表现出热情、社交、果断、活跃、冒险、乐观等特质。外倾性高的人喜欢与人交往,乐于参加各种社交活动,在社交场合中表现积极主动,充满活力。

宜人性表现出对他人的友好和关怀,具有信任、利他、直率、依从、谦虚、移情等特质。宜人性高的人通常能够与他人建立良好的人际关系,乐于助人,关心他人的感受,在团队合作中能够与他人和谐相处。

神经质则反映了情绪的稳定性和易感性,具有平衡焦虑、敌对、压抑、自我意识、冲动、脆弱等情绪特质。高神经质个体更容易体验到焦虑、愤怒、抑郁等消极情绪,对情绪的调节和应对能力相对较差;而低神经质个体则情绪较为稳定,不容易受到外界刺激的影响。

大五人格理论具有重要的意义。它为人们理解人格提供了一个全面而系统的框架,通过对这五个维度的测量和分析,可以深入了解个体的人格特征。同时,该理论在教育、职业发展、心理咨询等领域也有着广泛的应用。例如,在职业选拔中,了解个体的人格特质有助于匹配适合的工作岗位;在心理咨询中,帮助个体认识自己的人格特点,更好地应对各种心理问题。

弗洛伊德的人格结构动力理论

人格,是个体在行为、思维、情感等方面呈现出的独特模式,它是一个人区别于他人的内在特质。从心理学角度来看,人格的形成受到多种因素的共同作用,其中遗传因素奠定了基础,环境因素则在人格发展过程中起到了关键的塑造作用。例如,一个人遗传了父母的某些性格特点,同时在成长过程中受到家庭、社会等环境的影响,这些因素相互交织,逐渐形成了其独特的人格。

人格的构成要素

1.性格:性格是人格的核心部分,它决定了一个人对事物的态度和行为方式。例如,有些人性格开朗乐观,面对困难时总是积极向上;而有些人性格内向敏感,在面对压力时容易产生焦虑和退缩。性格的稳定性使得我们在不同情境下能够表现出相对一致的行为模式。同时,性格也具有可塑性,会随着生活经历和环境的变化而有所改变。

2.气质:气质影响着个体的情绪和行为的稳定性。比如,胆汁质的人热情奔放、精力充沛,而抑郁质的人则多愁善感、情感细腻。气质具有先天性,它与个体的生理基础密切相关,但也会受到后天环境的影响。例如,一个原本性格开朗的人在经历了重大挫折后,可能会变得抑郁消沉。

3.认知风格:认知风格反映了个体的思维方式和处理信息的能力。不同的认知风格会导致个体在面对问题时采取不同的策略。比如,有些人善于分析问题,能够迅速抓住事物的本质;而有些人则更倾向于整体把握,注重事物的全局。认知风格的差异会影响个体对世界的认知和理解,进而影响其行为和决策。

人格的理论基础

大五人格理论

大五人格理论,也被称为人格的海洋(OCEAN),是目前心理学领域广泛认可的人格理论。该理论通过词汇学方法,发现大约有五种特质可以涵盖人格描述的所有方面,这五个维度分别为开放性、责任心、外倾性、宜人性和神经质(情绪稳定性)。

开放性表现为对新事物、新观念的接受和探索,具有想象、审美、情感丰富、求异、创造、智能等特质。例如,一个具有高度开放性的人可能会对各种艺术形式、科学知识充满兴趣,乐于尝试新的体验,在思维上更加灵活,不拘泥于传统的思维方式。

责任心体现了个体的自律和对任务的认真态度,显示出胜任、公正、条理、尽职、成就、自律、谨慎、克制等特点。一个有责任心的人在工作和生活中往往会严格要求自己,对待任务认真负责,努力完成各项任务,并且能够对自己的行为负责。

外倾性反映了个体的社交能力和活力,表现出热情、社交、果断、活跃、冒险、乐观等特质。外倾性高的人喜欢与人交往,乐于参加各种社交活动,在社交场合中表现积极主动,充满活力。

宜人性表现出对他人的友好和关怀,具有信任、利他、直率、依从、谦虚、移情等特质。宜人性高的人通常能够与他人建立良好的人际关系,乐于助人,关心他人的感受,在团队合作中能够与他人和谐相处。

神经质则反映了情绪的稳定性和易感性,具有平衡焦虑、敌对、压抑、自我意识、冲动、脆弱等情绪特质。高神经质个体更容易体验到焦虑、愤怒、抑郁等消极情绪,对情绪的调节和应对能力相对较差;而低神经质个体则情绪较为稳定,不容易受到外界刺激的影响。

大五人格理论具有重要的意义。它为人们理解人格提供了一个全面而系统的框架,通过对这五个维度的测量和分析,可以深入了解个体的人格特征。同时,该理论在教育、职业发展、心理咨询等领域也有着广泛的应用。例如,在职业选拔中,了解个体的人格特质有助于匹配适合的工作岗位;在心理咨询中,帮助个体认识自己的人格特点,更好地应对各种心理问题。

弗洛伊德的人格结构动力理论 弗洛伊德的人格结构理论包含本我、自我和超我三个部分。本我遵循快乐原则,是人格的原始部分,它包含了各种本能欲望,如饥饿、性欲等,这些欲望寻求即时满足,不考虑现实条件和社会规范。例如,婴儿饿了就会哭闹,要求立即得到食物,这就是本我的表现。

自我遵循现实原则,是人格的中间部分,它介于本我和外界之间,负责协调本我与外界的关系。自我通过对现实环境的认识和理解,寻找满足本我欲望的途径,同时避免违反社会规范和道德准则。例如,当一个人想要满足自己的欲望时,自我会考虑现实情况,选择合适的方式来实现目标。

超我遵循理想原则,是人格的最高部分,它对自我进行道德约束,代表了社会的道德规范和理想。超我通过内化道德观念和价值观,对自我的行为进行监督和评价,要求自我追求完美和高尚。例如,一个人在道德上要求自己做一个诚实、善良的人,这就是超我的表现。

弗洛伊德认为人格的动力来源于本能和欲望,本我、自我和超我之间相互作用、相互影响。当本我、自我和超我之间协调一致时,人格能够正常发展;当它们之间发生冲突时,就会导致心理问题的产生。例如,当本我的欲望与超我的道德要求发生冲突时,自我会感到焦虑和不安。

弗洛伊德的人格结构理论对心理学和社会产生了深远的影响。它为人们理解人格的形成和发展提供了重要的理论基础,同时也为心理治疗和心理咨询提供了重要的方法和思路。然而,该理论也存在一些局限性,例如过于强调本能和潜意识的作用,忽视了社会环境和个体的主观能动性。

人格与心理健康

人格对心理健康的影响

人格与心理健康紧密相连,不同人格类型在心理层面有着独特表现。

以神经质人格为例,这类人格往往容易产生焦虑、抑郁等情绪。他们对生活中的压力和负面事件感知敏锐,在面对困难时,可能会过度担忧、反复思考,从而陷入消极情绪的漩涡。例如,在工作竞争压力下,神经质人格者可能会过度焦虑,担心自己无法胜任工作,甚至产生自我怀疑和否定,这种心理状态不仅影响他们的工作效率,还可能引发一系列心理问题。

外向型人格则更容易适应社会环境。他们善于与人交往,积极参与各种社交活动,在与人互动中获取能量和满足感。在社交场合中,外向型人格者表现出热情、开朗、自信的特质,能够迅速融入群体,建立良好的人际关系。然而,这种人格也可能面临一些挑战,比如在面对压力时,可能会过于依赖他人的支持和认可,当遭遇挫折或人际关系问题时,容易产生失落感。

人格的稳定性对心理健康也有重要影响。稳定的人格有助于保持情绪的平衡和行为的一致性,使个体在面对生活中的各种挑战时能够做出相对稳定的反应。例如,一个具有稳定人格的人在面对突发的困难时,能够保持冷静,积极应对,而不会轻易被情绪左右。相反,人格不稳定的个体可能在情绪和行为上表现出较大波动,容易受到外界环境的影响,从而增加心理问题的发生风险。

心理健康的维护

弗洛伊德的人格结构理论包含本我、自我和超我三个部分。本我遵循快乐原则,是人格的原始部分,它包含了各种本能欲望,如饥饿、性欲等,这些欲望寻求即时满足,不考虑现实条件和社会规范。例如,婴儿饿了就会哭闹,要求立即得到食物,这就是本我的表现。

自我遵循现实原则,是人格的中间部分,它介于本我和外界之间,负责协调本我与外界的关系。自我通过对现实环境的认识和理解,寻找满足本我欲望的途径,同时避免违反社会规范和道德准则。例如,当一个人想要满足自己的欲望时,自我会考虑现实情况,选择合适的方式来实现目标。

超我遵循理想原则,是人格的最高部分,它对自我进行道德约束,代表了社会的道德规范和理想。超我通过内化道德观念和价值观,对自我的行为进行监督和评价,要求自我追求完美和高尚。例如,一个人在道德上要求自己做一个诚实、善良的人,这就是超我的表现。

弗洛伊德认为人格的动力来源于本能和欲望,本我、自我和超我之间相互作用、相互影响。当本我、自我和超我之间协调一致时,人格能够正常发展;当它们之间发生冲突时,就会导致心理问题的产生。例如,当本我的欲望与超我的道德要求发生冲突时,自我会感到焦虑和不安。

弗洛伊德的人格结构理论对心理学和社会产生了深远的影响。它为人们理解人格的形成和发展提供了重要的理论基础,同时也为心理治疗和心理咨询提供了重要的方法和思路。然而,该理论也存在一些局限性,例如过于强调本能和潜意识的作用,忽视了社会环境和个体的主观能动性。

人格与心理健康

人格对心理健康的影响

人格与心理健康紧密相连,不同人格类型在心理层面有着独特表现。

以神经质人格为例,这类人格往往容易产生焦虑、抑郁等情绪。他们对生活中的压力和负面事件感知敏锐,在面对困难时,可能会过度担忧、反复思考,从而陷入消极情绪的漩涡。例如,在工作竞争压力下,神经质人格者可能会过度焦虑,担心自己无法胜任工作,甚至产生自我怀疑和否定,这种心理状态不仅影响他们的工作效率,还可能引发一系列心理问题。

外向型人格则更容易适应社会环境。他们善于与人交往,积极参与各种社交活动,在与人互动中获取能量和满足感。在社交场合中,外向型人格者表现出热情、开朗、自信的特质,能够迅速融入群体,建立良好的人际关系。然而,这种人格也可能面临一些挑战,比如在面对压力时,可能会过于依赖他人的支持和认可,当遭遇挫折或人际关系问题时,容易产生失落感。

人格的稳定性对心理健康也有重要影响。稳定的人格有助于保持情绪的平衡和行为的一致性,使个体在面对生活中的各种挑战时能够做出相对稳定的反应。例如,一个具有稳定人格的人在面对突发的困难时,能够保持冷静,积极应对,而不会轻易被情绪左右。相反,人格不稳定的个体可能在情绪和行为上表现出较大波动,容易受到外界环境的影响,从而增加心理问题的发生风险。

心理健康的维护 培养积极的人格特质是维护心理健康的关键。积极的人格特质包括乐观、自信、善良、宽容等。乐观的人能够以积极的心态看待生活中的困难和挫折,相信未来会更好。他们善于发现生活中的美好事物,在面对挑战时能够保持坚定的信念和勇气。例如,当遇到挫折时,乐观者会将其视为成长的机会,从中吸取经验教训,不断调整自己的心态和行为。

提高心理调适能力也是维护心理健康的重要途径。心理调适能力包括情绪管理、应对压力和挫折的能力等。学会运用各种心理调适方法,如深呼吸、冥想、积极思考等,可以帮助个体更好地应对生活中的各种压力和挑战。例如,当感到焦虑时,通过深呼吸和放松训练能够缓解紧张情绪,使思维更加清晰。

建立良好的人际关系对于心理健康至关重要。良好的人际关系能够提供情感支持和归属感,让个体感受到被关爱和尊重。在与人交往中,学会倾听他人的意见和感受,理解他人的立场和需求,能够建立起相互信任和支持的关系。例如,在与朋友或家人相处时,彼此之间的沟通和交流能够分享彼此的快乐和烦恼,增强彼此的情感联系。

此外,保持健康的生活方式也对心理健康有着积极影响。合理饮食、充足睡眠、适度运动等都有助于维持身体的健康,从而为心理健康提供基础保障。例如,规律的作息时间能够保证身体的正常运转,增强免疫力,减少心理疾病的发生。

通过以上方法,我们可以更好地维护心理健康,塑造积极健康的人格。在日常生活中,我们应不断自我反思,关注自己的心理状态,及时调整和改善人格特质,以适应不断变化的生活环境。

人格的塑造与发展

影响人格形成的因素

人格的形成是一个复杂且多维度的过程,受到多种因素的交互影响。以下将从遗传、环境、教育、个人经验等方面进行分析。

1.遗传因素:遗传是人格形成的重要基础。许多研究表明,基因对人格特质有着显著的影响,如智力、气质等。例如,父母的遗传信息会在一定程度上决定孩子的性格倾向,一个具有高智商基因的孩子可能在认知能力上表现出色,更易于形成积极的人格特质。遗传因素在人格发展中起到了重要作用,它为个体的人格发展提供了可能性和潜在的基础。

1.环境因素:环境因素涵盖了家庭、社会文化、自然物理等多个方面。家庭环境对人格的影响尤为突出,父母的教养方式、家庭氛围等都对孩子人格的形成有着深远的影响。例如,一个充满爱和支持的家庭环境,可能会培养出自信、开朗的孩子;而父母过度严厉或溺爱,可能会导致孩子出现自卑、依赖等人格问题。社会文化也对人格产生着潜移默化的影响,不同文化背景下的价值观、信仰和行为规范会塑造出不同的人格特征。比如,在一些西方文化中,个人主义较为突出,强调独立和自我实现;而在东方文化中,集体主义观念较强,注重人际关系和社会和谐。自然物理因素如气候、地理环境等也会对人格产生一定的影响。例如,生活在寒冷地区的人可能性格较为沉稳,而生活在热带地区的人则可能更加热情奔放。

1.教育因素:教育在人格塑造过程中起着关键作用。学校教育不仅传授知识,还培养学生的品德、价值观和社会技能。教师的言传身教、教学方法以及学校的规章制度等都对学生人格的发展产生着重要影响。例如,良好的教育可以培养学生的责任感、自律性和合作精神,帮助他们树立正确的人生观和价值观。同时,教育还可以激发学生的潜能,促进他们全面发展。

1.个人经验:个人的生活经历和所遭遇的事情也会对人格产生影响。例如,一个经历过重大挫折或创伤的人可能会形成坚强、独立的人格;而长期处于舒适、安逸环境中的人可能会缺乏应对挑战的能力。此外,个人的自我认知和反思能力也会影响人格的发展。通过不断地反思自己的行为和思想,个体可以更好地理解自己,从而调整和完善人格。

人格塑造的方法

人格塑造是一个长期的过程,需要个体不断地努力和实践。以下介绍一些有效的人格塑造方法。

自我认知:自我认知是人格塑造的基础。通过深入了解自己的性格、兴趣、价值观等方面,个体可以更好地认识自己的优势和不足。例如,通过自我反思和心理测试,了解自己的人格类型,从而有针对性地进行自我提升。同时,自我认知也有助于个体发现自己的潜力和发展方向,为实现人格目标奠定基础。

自我反思:自我反思是一种重要的人格塑造方法。通过对自己的行为、思想和情感进行反思,个体可以发现自己存在的问题和不足,并及时进行调整和改进。例如,在面对挫折和困难时,反思自己的应对方式,从中吸取经验教训,不断完善自己的人格。此外,自我反思还可以帮助个体培养良好的品德和价值观,提高自身的修养。

行为训练:行为训练是人格塑造的重要手段。通过培养良好的行为习惯和道德规范,个体可以逐渐形成积极向上的人格特质。例如,通过参加各种社会实践活动,锻炼自己的沟通能力、团队合作能力和社会责任感。同时,行为训练还可以帮助个体克服不良习惯和行为,提高自身的素质。

培养积极的人格特质是维护心理健康的关键。积极的人格特质包括乐观、自信、善良、宽容等。乐观的人能够以积极的心态看待生活中的困难和挫折,相信未来会更好。他们善于发现生活中的美好事物,在面对挑战时能够保持坚定的信念和勇气。例如,当遇到挫折时,乐观者会将其视为成长的机会,从中吸取经验教训,不断调整自己的心态和行为。

提高心理调适能力也是维护心理健康的重要途径。心理调适能力包括情绪管理、应对压力和挫折的能力等。学会运用各种心理调适方法,如深呼吸、冥想、积极思考等,可以帮助个体更好地应对生活中的各种压力和挑战。例如,当感到焦虑时,通过深呼吸和放松训练能够缓解紧张情绪,使思维更加清晰。

建立良好的人际关系对于心理健康至关重要。良好的人际关系能够提供情感支持和归属感,让个体感受到被关爱和尊重。在与人交往中,学会倾听他人的意见和感受,理解他人的立场和需求,能够建立起相互信任和支持的关系。例如,在与朋友或家人相处时,彼此之间的沟通和交流能够分享彼此的快乐和烦恼,增强彼此的情感联系。

此外,保持健康的生活方式也对心理健康有着积极影响。合理饮食、充足睡眠、适度运动等都有助于维持身体的健康,从而为心理健康提供基础保障。例如,规律的作息时间能够保证身体的正常运转,增强免疫力,减少心理疾病的发生。

通过以上方法,我们可以更好地维护心理健康,塑造积极健康的人格。在日常生活中,我们应不断自我反思,关注自己的心理状态,及时调整和改善人格特质,以适应不断变化的生活环境。

人格的塑造与发展

影响人格形成的因素

人格的形成是一个复杂且多维度的过程,受到多种因素的交互影响。以下将从遗传、环境、教育、个人经验等方面进行分析。

1.遗传因素:遗传是人格形成的重要基础。许多研究表明,基因对人格特质有着显著的影响,如智力、气质等。例如,父母的遗传信息会在一定程度上决定孩子的性格倾向,一个具有高智商基因的孩子可能在认知能力上表现出色,更易于形成积极的人格特质。遗传因素在人格发展中起到了重要作用,它为个体的人格发展提供了可能性和潜在的基础。

1.环境因素:环境因素涵盖了家庭、社会文化、自然物理等多个方面。家庭环境对人格的影响尤为突出,父母的教养方式、家庭氛围等都对孩子人格的形成有着深远的影响。例如,一个充满爱和支持的家庭环境,可能会培养出自信、开朗的孩子;而父母过度严厉或溺爱,可能会导致孩子出现自卑、依赖等人格问题。社会文化也对人格产生着潜移默化的影响,不同文化背景下的价值观、信仰和行为规范会塑造出不同的人格特征。比如,在一些西方文化中,个人主义较为突出,强调独立和自我实现;而在东方文化中,集体主义观念较强,注重人际关系和社会和谐。自然物理因素如气候、地理环境等也会对人格产生一定的影响。例如,生活在寒冷地区的人可能性格较为沉稳,而生活在热带地区的人则可能更加热情奔放。

1.教育因素:教育在人格塑造过程中起着关键作用。学校教育不仅传授知识,还培养学生的品德、价值观和社会技能。教师的言传身教、教学方法以及学校的规章制度等都对学生人格的发展产生着重要影响。例如,良好的教育可以培养学生的责任感、自律性和合作精神,帮助他们树立正确的人生观和价值观。同时,教育还可以激发学生的潜能,促进他们全面发展。

1.个人经验:个人的生活经历和所遭遇的事情也会对人格产生影响。例如,一个经历过重大挫折或创伤的人可能会形成坚强、独立的人格;而长期处于舒适、安逸环境中的人可能会缺乏应对挑战的能力。此外,个人的自我认知和反思能力也会影响人格的发展。通过不断地反思自己的行为和思想,个体可以更好地理解自己,从而调整和完善人格。

人格塑造的方法

人格塑造是一个长期的过程,需要个体不断地努力和实践。以下介绍一些有效的人格塑造方法。

自我认知:自我认知是人格塑造的基础。通过深入了解自己的性格、兴趣、价值观等方面,个体可以更好地认识自己的优势和不足。例如,通过自我反思和心理测试,了解自己的人格类型,从而有针对性地进行自我提升。同时,自我认知也有助于个体发现自己的潜力和发展方向,为实现人格目标奠定基础。

自我反思:自我反思是一种重要的人格塑造方法。通过对自己的行为、思想和情感进行反思,个体可以发现自己存在的问题和不足,并及时进行调整和改进。例如,在面对挫折和困难时,反思自己的应对方式,从中吸取经验教训,不断完善自己的人格。此外,自我反思还可以帮助个体培养良好的品德和价值观,提高自身的修养。

行为训练:行为训练是人格塑造的重要手段。通过培养良好的行为习惯和道德规范,个体可以逐渐形成积极向上的人格特质。例如,通过参加各种社会实践活动,锻炼自己的沟通能力、团队合作能力和社会责任感。同时,行为训练还可以帮助个体克服不良习惯和行为,提高自身的素质。